Картина Верещагина «Калмыцкая молельня»: из опыта визуального анализа

В процессе исторического развития калмыков в составе России к началу XX века буддийская архитектура и искусство народа обрели собственные специфические национальные черты, получившие отражение в буддийских храмах как стационарных, так и передвижных, а также в сложившемся строе хурульного убранства. Интерьеры старинных буддийских храмов в связи с потрясениями XX века были безвозвратно утрачены, однако возрожденные в 80-х годах ХХ – начале ХХI веков они сохраняют традиционные формы, особенно заметные в части внутреннего устройства.

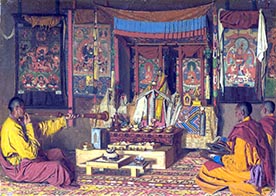

В 1869 году, находясь в путешествии по Семиречью, известный русский художник, «ориенталист» Василий Верещагин повстречал наряду с народами, населявшими Азию, калмыков и создал ряд полотен, посвященных этим встречам. Одной из значительных работ, впечатляющих документальной точностью и скрупулезностью несмотря на небольшие размеры (27,2х38 см), стала картина «Калмыцкая молельня». Мастер-реалист В. Верещагин запечатлел в станковой работе подробности религиозного быта калмыков последней четверти XIX века.

Вглядываясь в детали обстановки «молельни», предметы религиозной обрядовой жизни калмыков, мы отмечаем общее сходство с устройством алтарей и характером интерьеров малых и больших буддийских храмов Калмыкии. «Молельня» (название дано самим живописцем), вероятно, являла собой вид хурульного помещения «кибитка-храм», которое у калмыков называлось «хурла гер». Согласно описанию внутреннего обустройства кибитки-храма, на картине виден алтарь, «ширэ» (ширә), «тяклин ширэ» с отдельными столиками, на которых выставлены сосуды, чаши с подношениями божествам-бурханам. Как и следует из смысловой и конструктивной композиции «хурла гер», на данном полотне есть все предметы, которые и составляют его наполнение: изображения бурханов, священные сосуды и богослужебные инструменты (ритуальные и музыкальные).

Возле трехчастного алтаря из трех частей (столов) запечатлены монахи в одежде традиционных желтого и темно-красного цветов во время отправления религиозного обряда, во время которого используются традиционные ритуальные инструменты. В руках у одного из монахов труба «бичкюр» (по Житецкому, бүшкүр). Как следует из описания, она состоит из нескольких деревянных частей и является разборной. У его товарища второго монаха, сидящего напротив, в руках музыкальный инструмент, напоминающий литавры «цанг» (цаңг).

Навесной балдахин на потолке «ларе» (тиб.), его конструкция и вид остались неизменными в украшениях современных калмыцких хурулов по настоящее время. Видно, что в молельне невысокий потолок, поэтому навес «ларе» расположен довольно низко. Алтарь представляет собой стол ширэ, накрытый парчовой тканью. На престоле – статуя («шютен», «сергу шютен») Будды Шакьямуни – «Шагджи-Муни», отлитая из металла немалого размера (если брать во внимание масштаб статуи и фигур людей) – не менее полуметра в высоту (от 50 до 70 см).

Скульптура основателя учения Будды облачена в одежду, поверх которой возложены хадаки белого, желтого (охристого), красного цветов. Четки «эркн» с очень крупными деревянными делениями надеты поверх скульптуры. По принятым тогда правилам, в молельной кибитке был обязательно один шютэн, как правило, того божества, которому он и был посвящен, это отмечал в своих заметках известный исследователь Житецкий. Можно предположить, что «хурла гер» молельня (кибитка-храм) могла быть посвящена Будде Шакьямуни.

С обеих сторон от статуи Будды Шакьямуни расположены небольшие статуи бурханов, обернутых в белые хадаки, но, к сожалению, из-за этого нет возможности определить наименование божеств. Справа – крупный «мирдэ» и ступа «субурган», символизирующие ум Будды.

Два одинаковых по размеру и расположенных симметрично дарциг, зуруг шютэн (зург-шүтән – калм., тханка – тиб.), на которых угадываются фигуры иерархов Цонкапы Зункава Гэгэна и Далай-ламы (либо Далай-ламы и Панчен-ламы). Документально точно изображен кувшин «бомпо» (бумб). Любопытно изображение божества, обернутого в хадак.

Структурно алтарная группа делится на три уровня. Ниже первого (верхнего) уровня алтаря – второй. Это стол, окрашенный бордовой краской и украшенный узорчатой резьбой. На этом низком алтарном столе стоят чаши с подношениями, заполненные белым рисом и расставленые в два ряда. По цвету можно предположить, что чаши латунные либо позолоченные. Возникает вопрос: почему чаш не семь? Однако семь чаш выставлены в два ряда из-за маленькой поверхности столика. Выставление в два ряда также характерно для тантрического алтаря.

Ниже стола с подношениями – длинный ящик, служащий второй ступенью алтарной группы. На нем расположен деревянный квадратный поднос с угадывающимися миниатюрными «мирдэ» с оттиснутыми «рельефными изображениями бурханов». Узнаваема и поныне встречающаяся в ритуальных предметах буддийских хурулов Калмыкии перевернутая серебряная или посеребренная большая чаша для наливания в него «сергем» (серҗм – крепко заваренного чая, символизирующего подношение защитникам).

Третий уровень, самый ближний к земле, – низкий столик из неокрашенного дерева с установленной на него мандалой из двух колец, наполненных либо зерном, либо рисом. Художник отразил все с присущей ему скрупулезностью: к примеру, отсутствует вертикально стоящая верхушка мандалы (дхармачакра – санск.), символизирующая «колесо Учения». Следует отметить: либо мастер ошибся, хотя в случае с Верещагиным это маловероятно, либо такая форма мандалы могла присутствовать именно в том «хурла гер», где побывал художник.

Во время подношения благодарственной мандалы ламе-учителю верхушка кладется по направлению к нему, однако на картине нет внешних признаков процесса подношения. Несмотря на то, что в объекте «мандала» должно присутствовать три кольца, на картине изображено всего два. По словам Самтэн- гелюнга (монаха центрального хурула, наблюдавшего жизнь тибетцев, ладакцев во время учебы в Индии в 90-е годы XX века), два кольца и даже одно могут изредка встречаться в случаях, когда утеряны составные части. В условиях кочевого уклада жизни такое вполне могло быть. Отсутствие верхушки мандалы восполняют полудрагоценными камнями, монетами, какими-либо украшениями (Сопа ринпоче).

Очень крупные четки из темного дерева опоясывают мандалу, рядом с мандалой курильница «бопр». Кисть живописца довольно точно отразила сакральные полотна «дарцик» как по колориту, так по рисунку.

Божество на тханке (зуруг-шютэне) в левом углу картины в молельне – Ямантака (тиб., Ямандаhа – калм.), это гневное проявление Будды Мудрости Манджушри. На стене молельни за монахом с трубой «бюшкюр» – большое написанное изображение Окон Тенгр (Палдэн Лхамо-тиб, Шри Дэви-санскр.).

Ковры, лежащие на полу молельни, украшены узором «алх» (разумеется, невозможно понять, вытканы они или же привезены из Монголии или Тибета, как множество атрибутов религиозной жизни). Одежда монахов-гелюнгов представляет собой одежду лам – это халаты шафранового, нежно-охристого цвета с бордовой накидкой «оркимджи». Монахи одеты в традиционную одежду калмыцкого буддийского духовенства – халаты «лавшиг» и «оркимджи».

Тексты – «ном» Ганджур и Данджур (слово Будды и комментарии к его словам) находятся в «хобул», из-за теней и полумрака в молельне их не видно, но за двумя изображениями (танка, дарцик) по центру алтаря едва угадывается шкаф с буддийскими книгами, как и положено по конструкции алтаря.

Анализ деталей известнейшего полотна Василия Верещагина дает пищу для размышлений и вопросов, позволяет погрузиться в бытовую и обрядовую жизнь прошлого калмыцкой степи.

Герля НУРОВА,

член Ассоциации

искусствоведов РФ

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.