Русскому географическому обществу – 180 лет

8 августа исполняется 180 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России.

РГО было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. Инициатива его создания принадлежала 17 известным ученым России, назвавшими себя учредителями географического общества. «Основная идея учредителей общества – привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли», – писал Петр Семенов-Тян-Шанский.

РГО стало четвертым в мире после географических обществ в Париже, Берлине и Лондоне.

В разные годы обществом руководили представители Российского императорского дома, ученые и государственные деятели. Это И. Крузенштерн, Ф. Литке, П. Семенов-Тян-Шанский, В. Даль, Ф. Врангель, Н. Пржевальский, Н. Миклухо-Маклай, И. Папанин, Л. Берг и многие другие. Именно они заложили замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, ключевых направлений деятельности РГО.

Антон Чехов писал о путешественниках прошлого века: «Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают... Один Пржевальский или один Стенли стоят десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь Родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие... делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу».

Общество было учреждено при Министерстве внутренних дел, что подчеркивало его государственный статус и важность поставленных перед ним целей. РГО принимало самое прямое участие в военной разведке и утверждении стратегических интересов Российской империи в Арктике, Закавказье, Средней и Центральной Азии, на Дальнем Востоке и даже в Океании. Общество имело четыре отделения: математической географии и картографии; физической географии; этнографии, антропологии и исторической географии; политической географии и статистики. В 1917 году организация утратила наименование Императорского и вернула первоначальное – Русское географическое общество.

Географическое общество внесло крупнейший вклад в изучение европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи и других территорий.

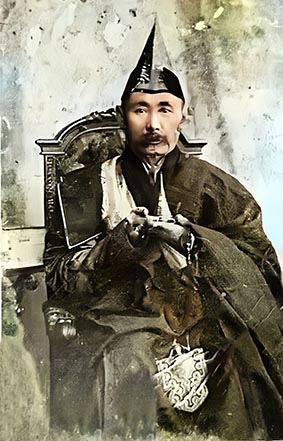

В XIX веке Тибет оставался запретной для европейцев, в том числе для русских, страной. Только паломники-буддисты могли попасть туда для поклонения Далай-ламе. Среди таких паломников были Бааза-багши (в миру Бадма Менкеджуев) из Дунд-хурула Малодербетовского улуса и Овше Норзунов, зайсанг Больше-Дербетовского улуса. В 1891-1893 годах Бааза-багши совершил успешное путешествие в Тибет, при этом сделав записи о своем паломничестве и наблюдениях в пути.

После возвращения в Россию он спустя два года по памяти написал сочинение на калмыцком языке в жанре хождения под названием «Баһ Дөрвд нутга Бааза багшин Төвдин орнд йовсн түүк». В нем Бааза Менкеджуев дает географические, этнографические, религиоведческие и исторические сведения о посещаемых местах, описывает буддийские храмы, которые посетил, и обряды, в которых принимал участие, упоминает о том, с кем встречался. Описывает Лхасу и ее буддийские святилища. Из Лхасы он привез 108 томов «Ганджура», многочисленные буддийские книги, которые по возвращении на родину подарил Дунд-хурульскому монастырю.

Ученый-востоковед А. Позднеев перевел путевые записки Бааза-багши на русский язык и издал в 1897 году в Санкт-Петербурге под названием «Сказание о хождении в Тибетскую страну багадербетовского Бааза-багши», которое содержало ценнейшие материалы для исследователей Тибета.

В 1900 году благодаря своему труду Бааза-багши стал членом-сотрудником Императорского Русского географического общества.

Описание своего путешествия в Тибет Бааза-багши завершил словами: «…писал я с намерением доставить людям пользу… Да появится много путешественников в Цзу (т.е. в Тибет). Если эти люди (т.е. путешественники) будут ходить туда и сюда и создадут взаимное движение, то это будет полезно для человечества».

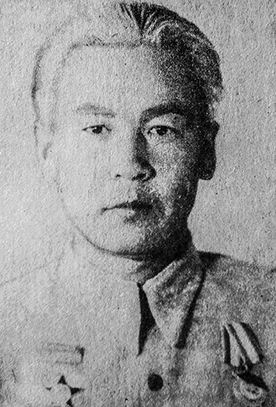

Овше Норзунов – путешественник, исследователь Тибета и один из первых фотографов его столицы Лхасы – был членом РГО, сотрудником Министерства иностранных дел Российской империи. Его три путешествия в Тибет на рубеже XIX-XX веков стали совершенно новой страницей в истории географических открытий в Центральной Азии. В 1901 году ему удалось сделать знаменитые снимки Лхасы, фотосъемка велась под угрозой смертной казни. Свою секретную миссию Овше Норзунов выполнил с помощью ручного фотоаппарата и набора пластин фирмы братьев Люмьер. Специальным оборудованием в эту поездку его снабдило географическое общество.

Это были одни из первых фотографий запретного города, в т.ч. фото дворца Далай-ламы в Лхасе. Качество снимков, сделанных Норзуновым, было очень высокое. По возвращении в Россию снимки были опубликованы в Санкт-Петербурге в альбоме и в Париже в журнале «География».

В отчете Императорского Русского географического общества за 1901 год сообщалось, что по результатам экспедиции Норзунов был удостоен высокой награды – большой серебряной медали отделения этнографии. А вслед за этим император Николай II лично вручил Норзунову нагрудную золотую медаль «За усердие» на Аннинской ленте. Зайсангу в придачу дали 500 рублей ассигнациями, которые он пожертвовал на строительство Петербургского дацана.

В конце 1903 года Русское географическое общество издало альбом, включавший 50 лучших фотографий Норзунова и Цыбикова. Этот альбом РГО презентовало зарубежным коллегам как доказательство превосходства русских исследователей в изучении запретной территории. Тибет перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.

Свое пребывание в Лхасе и обратный путь, проходивший через Непал, Индию и Цейлон, Норзунов подробно описал в очерке «Три путешествия в Лхасу Овше Норзунова, калмыка», опубликованном в 1904 году Ж. Деникером во французском издании «Вокруг света».

В настоящее время РГО в своей деятельности продолжает традиции, заложенные его основателями.

В 2011 году было создано отделение Русского географического общества в Республике Калмыкия.

Важнейшие задачи, которые перед собой ставит региональное отделение, – распространение сведений о природе Калмыкии, а также формирование ответственного отношения к окружающей среде и популяризация экодвижения среди молодежи. Одна из первостепенных целей – рассказать историю республики, о непростой судьбе и богатой культуре калмыцкого и других народов, дружно живущих на территории Калмыкии уже более 400 лет.

Галина ЭЛЬБИКОВА,

главный библиотекарь

абонемента Нацбиблиотеки

им.А.М.Амур-Санана

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.