Мифопоэтические мотивы в живописи Александра Поваева

История и традиционное наследие культуры одухотворяют художественный процесс в Калмыкии. Миф и фольклор, обозначаемые явлением образной памяти предков, формируют этническое своеобразие калмыцкого искусства XX века. В условиях глобализации мировой культуры оно осмысливается в пространстве расширенного понятия этнической идентичности личности, включающей духовно-нравственные основы мировоззрения буддизма, своеобразно сопрягаемые с постмодернистскими веяниями XX века.

Культура народа проходит «ускоренное развитие» в призме памяти, органично синтезирующей прошлое и настоящее. Многотруден путь автора к наследию, определяющий поиски себя в экспериментальном поле творчества. Художник Александр Поваев создает произведения в стилистике линейной выразительности рисунка, ищет возможности соединения средств реализма в канонической композиции буддизма. Процесс объединяет поиск и приращение культурных смыслов в «живописи диалога традиций», образующей новую реальность, иное содержание формы в пространстве. Духовные и художественные традиции буддизма, осмысливаемые им в живописи, приводят к появлению фольклорных и мифологических образов «Белый Старец», «Тара», «Далха», вошедших в цикл «Встречи». Название достаточно показательное, указывающее на сложное взаимодействие формы и содержания образного решения. Следующей ступенью дороги освоения изобразительного канона буддизма становится создание триптиха «Зая-пандита», портретов калмыцких просветителей-монахов Бааза-бакши и Джижиктен-бакши. Образы, знаковые для калмыцкого буддизма, сопровождают поступательное развитие творчества автора. В традициях линейного плоскостного письма появляется многофигурная композиция, выполненная в свиточном формате живописи буддизма.

Монументальное произведение «Будда Шакьямуни» с архатами (Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни») создано в иконописной ярусной схеме изображения. Классический, на первый взгляд, образ буддийского пантеона, который вместе с тем в трактовке иконографии выходит за пределы канона. Рассматривая полотно, наблюдаем этнические особенности внешнего облика Будды, органично и непринужденно внесенного в топографию степного ландшафта Калмыкии. Известный сюжет буддийской мифологии – 12 деяний Будды Шакьямуни (калм. Бурхн Багши), вобравший идейно-нравственные основы Учения, – перенесен на малую родину автора. Все, начиная с рождения младенца-принца Сидхартхи Гаутамы и кончая уходом Будды в нирвану, происходит в калмыцком селении Шин-Мер. Удивительным образом локальная привязка канонического изображения воспринимается естественным продолжением его ранней живописной серии, посвященной родной земле. Новое качество живописи появляется в процессе восхождения автора к духовному наследию буддизма. «Переоформление канонического образа, наполнение его [конкретным – С.Б.] историко-культурным содержанием …свидетельствует о субъективном переживании мира в традиционных мифологических формах. Миф освящает …историю, представляя культуру «воссоздания мифологического сознания» в «реставрации» мифа.

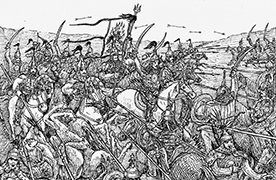

Идея Просветления сознания освещает круг каноничных сюжетных клейм многофигурной композиции, посвященной 12 деяниям Будды Шакьямуни. В живописи органично соединены детали изображения: горный ландшафт Тибета и дворца в Лхасе имеет продолжение в современных домах степного села, видах калмыцкого скота и слонов, степной и тропической фауны и флоры. Художник вписывает в житийную канву фантастической реальности ментальный в калмыцком фольклоре образ Вселенского Белого Старца, объединяющий и объясняющий смысл полотна. Все происходит под его внимательным и охраняющим взором, получая благополучное завершение в изображении битвы эпических богатырей с врагами отечества. Фольклорную струю в композиции обрамляет ряд сидящих по горизонтали бодхисаттв в каноничной позе и одеяниях с атрибутами.

Многофигурное полотно «Будда Шакьямуни» с архатами целостно воспринимается в призме самобытного переосмысления сюжета и выразительных средств живописи буддизма. В естественной для автора наглядности изображения земные мотивы войны и мира, страданий и благоденствия сопровождают путь просветления, завершаемый уходом в нирвану. В призме буддийских истин и явлений фольклора автором объединены «сакральное и мирское», созвучное мировосприятию народа. Неомифологическое сознание одухотворяет художественный процесс второй половины XX века. Нравственными основами буддизма определена духовная преемственность калмыцкого искусства в традиционном курсе развития в евразийском поле культуры России XX века.

31 октября в Краеведческом музее Астрахани открылась персональная выставка картин Александра Поваева «Сохраняя в движении время». Посетители увидят более 20 работ, представляющих авторскую интерпретацию классического буддийского искусства в преломлении европейской живописи.

Светлана Батырева, доктор искусствоведения

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.