Наследие братьев Тюменей

События Отечественной войны 1812 года, заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. вызвали национально-патриотические настроения среди дворянской интеллигенции. В творчестве русских писателей, непосредственных участников войны, находит отражение тема участия в войне не только русского народа, но и «иных племен». Так, А. Раевский (1794-1822), талантливый поэт и публицист, брат декабриста В. Раевского, в своих «Воспоминаниях о походах 1813-1814 годов» проводит мысль о том, что Россию отстаивали вместе с русскими и другие народы страны: «Башкирцы, калмыки, тептеряки и другие племена… разделяли святой подвиг брани народной; и они смиряли дерзость просвещенных французов».

Победа над вторгшимися в Россию захватчиками была увековечена в величественных монументах. В 70-ю годовщину изгнания Наполеона из России в г. Москве было завершено строительство грандиозного храма Христа Спасителя, воздвигнутого по проекту архитектора К. Тона. Осенью 1817 года, когда состоялась церемония закладки этого храма на Воробьевых горах по первоначальному проекту, в 75-и верстах от Астрахани, на левом берегу Волги братья Тюмени завершали возведение калмыцкого храма Победы – Хошеутовского хурула. По своей символической значимости он вполне сопоставим с другими мемориальными архитектурными комплексами Российской империи, запечатлевшими память об одержанной победе и павших воинах, защищавших родную землю.

Идея его строительства принадлежит Батур-Убаши Тюменю. В книге А. Бадмаева «Лунный свет» автор характеризует его как образованнейшего человека своего времени, вобравшего в себя культуру Востока и Запада. В примечании Г. Лыткина к сочинению Батура-Убаши «Сказание о дербен-ойратах» приведены слова его отца, хошеутовского владельца нойона Тюменя Джиргалана: «…второй сын (Батур-Убаши, автор этого сочинения) в прошлом 1814-м году отправлен был от меня и всего подвластного народа в Санкт-Петербург к Его Императорскому Величеству поздравить с торжественною и радостною для всех победою и благополучным в столицу возвращением, где удостоился Высокомонаршего благоволения и изобильно награжден». Торжества проходили в Казанском соборе, который до окончания войны с наполеоновской Францией оставался местом празднования наиболее значимых побед российских и союзных войск. 2 сентября 1813 года здесь отмечали взятие Берлина, 15 июля 1814-го – взятие Парижа.

Атмосфера всеобщего ликования, а также гордость за калмыцкий народ, ощущение его причастности к великой победе породили у Батура-Убаши мысль о создании подобного архитектурного сооружения у себя на родине. Особенно его впечатлила украсившая главный фасад Казанского собора грандиозная колоннада, выстроенная полукругом на манер античного храма. При ее создании архитектор А. Воронихин был вдохновлен творением Лоренцо Бернини: знаменитый зодчий и скульптор соорудил перед собором Святого Петра в Риме, начатым Браманте, Микеланджело и продолженным архитектором Карло Мадерной, обширную овальную площадь с колоннадой, подобной «распростертым объятиям» (по выражению самого Бернини).

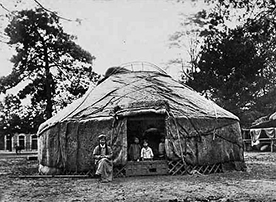

По возвращении домой Батур-Убаши разработал проект Хошеутовского хурула. 18 ноября 1814 года из заграничного похода вернулся со своим полком овеянный славой Серебджаб Тюмень. Он горячо поддержал идею брата. Их консультантом был гелюнг Гаван Джимбе, который незадолго до того совершил паломничество в Тибет и Монголию. В облике храма заложена сложная религиозная символика, восходящая к древнеиндийским, тибетским традициям. Три яруса центральной башни символизируют буддийскую триаду: учитель – Будда, учение – Дхарма и религиозное общество – Сангха. Конек крыши увенчан по центру универсальным охранным знаком храма – ганджиром, воплощающим могущество буддийского учения. Крыши имеют загнутые вверх законцовки. Главный храм (сюмэ) стоит в центре большой полукруглой колоннады, над порталами которой возведены малые башни – часовни (цаца). В результате при строительстве храма были соблюдены в творческой переработке архитектурно-художественные традиции «ренессансного», по определению академика архитектуры В. Суслова, и буддийского искусства с элементами китайского стиля.

Батур-Убаши и Серебджаб, не прибегая к услугам профессиональных архитекторов, сумели создать шедевр, исходя из своих эстетических и религиозных представлений. Они были истинными буддистами. Индийские буддийские философы считали, что учение Будды не следует принимать только на веру, оно должно было быть подтверждено логическим анализом окружающего мира. Ответы на возникающие вопросы братья искали в различных религиозных текстах. Английская путешественница и именитая ученая Анна Листер, одна из немногих просвещенных современников, кому довелось при жизни Серебджаба ознакомиться с библиотекой Тюменей – коллекцией древних фолиантов, монгольских, ойратских, тибетских рукописей. В своем путевом дневнике она отмечает также, что во время визита к князю в феврале 1840 года ей и ее спутнице Энн Уокер пришлось некоторое время ждать появления хозяина дома: с возрастом Серебджаб стал надолго уединяться в специально выстроенном в глубине сада домике, предаваясь молитвам и философским размышлениям.

Его младший брат Батур-Убаши был, по всей видимости, более рефлексирующей натурой. Мы не можем судить, ввиду отсутствия необходимого нарратива, о формировании его религиозного сознания, о его частной жизни. Приведем лишь рассуждение этнографа А. Терещенко, которое он вынес из общения с близкими выдающегося ученого и воина во время посещения имения Тюменей в 1851 году. И через двадцать лет после гибели его имя в семействе произносилось с особым почитанием. «Самое придаточное название к Батыр-Убуши, – пишет Терещенко, – уже налагает на калмыков уважение, ибо убуши, придаваемое мужчине, а убусанца, шабганца – женщине, означает людей, посвятивших себя Богу, а потому муж и жена, хотя бы жили вместе, дают обет избегать чувственных наслаждений, наблюдать посты, жить в уединении и приготовлять себя к будущей святой жизни».

И все же, как и в 1812 году, воинское начало возобладало в многогранной личности этого незаурядного человека. 22 августа 1825 года по ходатайству герцога Александра Вюртембергского, шефа Екатеринославского кирасирского полка, Батур-Убаши Тюмень был определен на службу в лейб-гвардии Казачий полк. Лейб-казаки участвовали в подавлении польского восстания 1830-1831 гг. По одной версии, ротмистр Б-У. Тюмень погиб 14 (26) мая 1831 года в битве при Остроленке – одном из самых больших и кровопролитных сражений между русскими войсками под командованием фельдмаршала И. Дибича и польскими повстанцами. Окончательно исход боя, длившегося 12 часов, был решен атакой русских кирасир и лейб-казаков. По семейной версии, изложенной А. Терещенко, причиной гибели Батур-Убаши могла быть холера, свирепствовавшая в армии: через три дня после сражения от нее скончался граф И. Дибич.

А. Терещенко посвятил специальное исследование Хошеутовскому улусу князей Тюменей. Человек широких научных взглядов, он увидел в обитателях имения интересных, разной степени образованности собеседников, терпимых в вопросах религиозной принадлежности. Он приводит их имена, сопроводив каждое краткой характеристикой: Церен-Джаб, владелец Хошеутовского улуса, сын Церен-Дондока, третьего из братьев Тюменей; Джага, его мать, вдовствующая княгиня; Церен-Дорджи, его брат; Церен-Норбо, их дядя; Очирта, жена Церен-Джаба.

Церен-Дорджи, женатый на русской, принял православие, но не был отвергнут семьей. Немало лестных слов посвятил ученый дяде молодых князей: «…князь Церен-Норбо, штабс-ротмистр, состоит по кавалерии: он отлично доброй души, сердца прекраснаго и нрава веселаго. Его знание светских приличий, предупредительность, услужливость и, что важнее всего, просвещение, соединенное с простотою, заставляют невольно любить его. Он прекрасно владеет русским пером, даже с изысканностью слога, которому научился чрез чтение наших отечественных сочинений». Княгиня Очирта (Учирал – у ряда других авторов) свободно играла на пианино и гитаре. По рассказам членов семейства, при Серебджабе «из природных калмыков составлен был оркестр музыкантов; бывали вечера и танцы,… на балы съезжалось до двухсот особ. Радушное угощение и шампанское были неистощимы». И все же главным содержанием этих собраний была не собственно трапеза, а застольная беседа. После смерти харизматичного нойона Серебджаба Тюменя его усадьба с фамильным собранием старинного оружия (что было редкостью, по мнению специалистов, среди коллекций загородных дворянских имений), уникальной библиотекой и другими художественными ценностями стала приходить в запустение.

Астраханские губернские власти, чиновники Управления калмыцким народом следили за состоянием Хошеутовского хурула, главного детища братьев Тюменей, понимая его историко-культурное значение для края в целом. В 1867 году он был отреставрирован. В 1907-ом, в преддверии 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года, в Хошеутовском хуруле были проведены тщательные ремонтно-реставрационные работы под руководством талантливого архитектора В. Вальдовского-Варганека.

В советское время судьба храма складывалась драматично. Памятники, имеющие историческую или культурную значимость, но идеологически неприемлемые для господствовавшей политической системы, напоминавшие о «царском режиме», уничтожались. 5 декабря 1931 года было разрушено здание Храма Христа Спасителя в Москве. Хошеутовский хурул избежал этой участи, поскольку в подведомственном отношении был отнесен к памятникам местного значения. На последнем этапе существования советского государства приоритетная роль отводилась историко-революционным объектам, памятникам социалистического труда и строительства. При этом памятники, которые характеризовали «буржуазное прошлое» российской истории (особенно в провинции), могли оставаться в запустении, не подвергались государственной охране. В 1960-е годы галереи и малые башни Хошеутовского хурула были разобраны для строительства колхозного коровника. Это нанесло непоправимый ущерб. Вряд ли какой-либо «новодел» способен будет вернуть Хошеутовскому хурулу его неповторимый ансамблевый облик.

А. ДЖАЛАЕВА,

Г. ЦАПНИК

(Продолжение читайте в выпуске №51 (18890) 18 мая 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.