Калмыки в Булонском лесу

Первое известное появление калмыков в Париже произошло 19 (31) марта 1814 года во время взятия города. Николя Бразье (1783-1838), ставший впоследствии драматургом, известным автором водевилей, писал: «Я помню, что 31 марта 1814 года я стоял на страже у заставы Сен-Мартен; первые слова, с которыми ко мне обратился молодой калмыцкий офицер, едва говоривший по-французски, были просьбой указать, где находится Пале-Рояль и театр Брюне».

Речь шла о театре Варьете, основанном в 1807 году. «Как видим, это название было известно молодому калмыцкому офицеру!» – поражается мемуарист. Вполне вероятно, что этим офицером мог быть командир 2-го калмыцкого полка князь Серебджаб Тюмень.

Следующее известное знакомство калмыков с Парижем произошло летом 1883 года, т.е. почти 70 лет спустя, и при иных обстоятельствах. Появление в Европе группы (от 22 до 28 человек) волжских калмыков из-под Сарепты стало возможным благодаря предприимчивости Карла Хагенбека из Гамбурга, организовавшего этот вояж. Они прибыли вместе со своими семьями, домашними животными, юртами, передвижным буддийским хурулом и т.д.

В Германии еще в конце XVIII века сформировалось научное направление Volkerkunde, ставившее целью изучение неевропейских народов и культур. Примерно с середины XIX века это понятие было расширено и сведено к термину «этнология», что означает науку о человеческих культурах. Это произошло под влиянием, в первую очередь, общеорганической теории эволюции Ч. Дарвина, разработанной им в 50-х годах XIX столетия. К этому времени в европейских странах стали организовываться географические, антропологические, этнологические общества. Центрами по изучению культур стали антропологические и этнографические музеи, которые были открыты в ряде городов Европы.

В 1880-1890-х годах в различных немецких городах довольно распространенным явлением стали «Volkerschauen», в переводе с немецкого означает так называемые «выставки народов». Они стали центральной ареной, на которой происходила презентация культур для широких масс, жаждавших экзотики. Эволюционная теория развития культуры, доминировавшая в то время, исходила из того, что человек, общество и культура развиваются по единым биологическим законам. Одним из ее недостатков являлось то, что культура не исследовалась как единое целое, делался акцент на материальной культуре (орудия труда и т.п.), при этом игнорировались элементы духовной культуры. «Выставки народов» потеряли привлекательность к 1920-м годам. На смену эволюционизму приходит очень продуктивный культурно-исторический подход.

Участию калмыцких групп в этих представлениях посвящено глубокое исследование Араша Борманджинова, результаты которого были опубликованы в 1988 году. Тщательное сопоставление всех выявленных источников приводит его к заключению, что, по всей вероятности, калмыки (это были бага-дербеты из северной части Малодербетовского улуса Астраханской губернии) были привезены сначала в Дрезден на сравнительно короткое время. После Дрездена они были показаны (в среднем по две недели) любопытствующей публике в Париже, Берлине, Гамбурге и Вене.

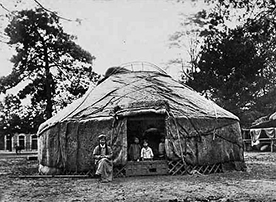

Калмыцкие показы пользовались грандиозным успехом в этих городах. В Париже они были размещены в Jardin d’acclimatation – тематическом парке для отдыха и развлечений в Булонском лесу. В этом парке, основанном в 1860 году, большой популярностью пользовались временные этнографические экспозиции. Зрителей приводили в восторг калмыцкая борьба, танцы, песни, исполняемые под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. Девушки производили неизгладимое впечатление демонстрацией своего искусства верховой езды на равных с мужчинами. Повышенный интерес вызывала быстрая сборка и установка юрт. Два буддийских монаха ходили в причудливом облачении и выполняли религиозные службы в присутствии верующих и на глазах у посетителей, которые могли наблюдать повседневную жизнь и занятия калмыков. Ежедневная дойка кобылиц и приготовление кумыса, известного своими целебными свойствами при легочных заболеваниях, привлекали особое внимание.

Французские антропологи Ж. Деникер (на снимке) и принц Бонапарт воспользовались пребыванием калмыков в Париже, чтобы провести свои исследования. Жозеф (Иосиф) Деникер (1852-1918) – личность весьма примечательная. Он родился в Астрахани в семье француза-коммерсанта, обосновавшегося в России. Окончил химическое отделение Санкт-Петербургского технологического института. Исследовал нефтяные месторождения Закавказья и южного побережья Каспийского моря. В 1876 году переехал в Париж, где изучал естественные науки в Сорбонне. В 1882 году Деникер сдал специальный экзамен по антропологии и начал работать в лаборатории Музея естественной истории и в антропологической школе у профессора Поля Топинара. В 1883 году он обследовал 22 человека из группы калмыков, размещенных в Булонском парке, и опубликовал результаты своей работы в «Бюллетене Парижского антропологического общества».

18 снимков, сделанных во время пребывания этой группы в Париже, составили калмыцкую коллекцию кабинетных (так называемых альбуминовых отпечатков, наклеенных на паспарту) фотографий принца Бонапарта. Роланд Наполеон Бонапарт (1858-1924), внучатый племянник Наполеона Бонапарта, человек многосторонних знаний и увлечений, член (с 1907) и президент (с 1919) Французской академии наук, президент Географического общества Франции (1910), был хорошо известен в научных кругах России. Русское географическое общество в 1885 году избрало его своим членом-корреспондентом по отделению этнографии, а в 1917 году он был избран почетным членом РГО.

Бонапарт использовал фотографию как научный инструмент для сбора данных. Его работа отражает антропологию того времени, которая была сосредоточена на документации физических характеристик как средстве установления отношений между человеческими расами. Несколько фотографий из его антропологического портфолио 1883 года мы сопроводили сведениями из статьи Борманджинова, основанными на публикации Ж. Деникера:

– Болха, 17 лет, замужем, один ребенок. Деникер описывает ее как самую грамотную и разумную («une femme savanе») в калмыцкой группе, которая училась в Калмыцком женском училище в Астрахани, хорошо умела читать и писать по-калмыцки, немного разбиралась в математике;

– Давала, 24 года, отец двух мальчиков: Лиджи, 5 лет, и Мучка, 3 года. Его жена Байчха во время пребывания в Париже 2 сентября 1883 года родила девочку, прозванную «Француженкой»;

– Лиджи, сын Давалы;

– Ногала, 15 лет, девушка;

– Урубжур, 35 лет, старший гелюнг.

В августе 1884 года Карл Хагенбек привез новую группу калмыков (25 человек) в Базель. На основе информации из швейцарских газет того времени Борманджинов заключает: «В целом представители этой дербетской группы произвели благоприятное впечатление. У них был добродушный нрав и, в известной мере, благородное обличье. Дети, особенно малыши, выглядели очень мило. Женщины двигались с природной грацией… Зрители получали удовольствие от народных танцев, исполняемых под струнный наигрыш, и слушая их народные песни».

Из переписки с директором Австрийского музея цирка в Вене Борманджинов установил, что в 1897 году Эдвард Геринг, бывший сотрудник Карла Хагенбека, который сопровождал дербетов в 1883 и 1884 годах, объявился в роли независимого импресарио представления «Калмыцкая орда» в Европе. Вероятно, с калмыцкими семьями из этой третьей группы случайно встретился граф Евгений Зичи во время своей поездки к волжским калмыкам в мае 1898 года. Евгений Зичи – венгерский ученый, этнограф, исследователь происхождения венгров. Когда граф представился мадьяром (т.е. венгром), один из калмыков по имени Кассар (правильно Хасар – так звали младшего брата Чингисхана, от которого ведут свой род хошутские князья) рассказал ему, что хорошо провел время в Будапеште и Берлине. Борманджинов приводит этот отрывок из сочинения Е. Зичи, посвященного его путешествиям в России.

Вышеупомянутый Кассар оказался дамским угодником и сердцеедом. Он показал Зичи много любовных писем, которые, как он утверждал, до сих пор приходят ему от женщин из разных европейских стран довольно часто. Этот парень говорил по-немецки довольно бегло. «Личные данные этого калмыцкого донжуана конца 19-го века, однако, остаются неизвестными», – завершает свое эссе профессор Борманджинов.

Августа Джалаева, Галина Цапник

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.