Мост памяти

Накануне Дня Победы у меня состоялись встречи, темой которых стали военные события 1942 года, развернувшиеся на подступах к Хулхуте, вокруг Яшкуля и Улан-Эрге. Мои собеседники, в частности, Марат Байсалиев из Утты, проявили личное, некнижное, знание подробностей тех ожесточенных боев.

Сергей Калабухов, сотрудник пожарно-спасательной службы Яшкуля, поведал об истории его семьи в годы войны. Его рассказ, содержащий редкие сведения, надеюсь, привлечет внимание читателей.

Мои предки по материнской линии Носковы, судя по документам, обосновались в Калмыцкой степи в 1840-м году. У нас большой род. Кроме Улан-Эрге, Носковы проживали в Чилгире, Вознесеновке, Троицком. За Улан-Эрге имеется протока, Носков ерик, который в половодье наполняется водой. По домашнему преданию, начало роду положил Никита Станиславович, внебрачный сын польского графа Станислава-Августа Понятовского, вельможи из близкого окружения Екатерины II.

Мой отец, Петр Калабухов, родом с Кубани. В 1955 году его после окончания школы механизаторов направили в совхоз «Ленинский», располагавшийся в нынешнем Ики-Чоносе. Он познакомился с моей будущей мамой, Зоей Михайловной, и женился на ней. Я родился в 1959-м году в Яшкуле.

Дед, Алексей Степанович Калабухов, погиб в августе 1943 года при освобождении Краснодарского края. Выяснилось это недавно. Похоронку обнаружили после смерти младшего брата деда, который скрыл от родных его гибель. Может, не хотел ранить близких. Дед был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.

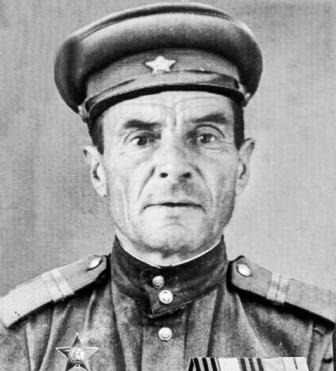

Другой мой дед, Михаил Михайлович Носков, родился в 1905-м году. Всю жизнь провел в Улан-Эрге, никуда не хотел переезжать. По словам мамы, обладал феноменальной памятью, рассказывал о степном прошлом так, что все заслушивались.

По характеру был человеком открытым, отзывчивым, расположенным к шутке, улыбке. В селе с ним считались, прислушивались к его советам. Молодые работники нередко заглядывали к нему, чтобы обсудить хозяйственные вопросы, набраться житейской мудрости. В шутку его называли «ходячей энциклопедией».

Прекрасно знал калмыцкий язык, часто сыпал различными поговорками, прибаутками. Легко мог сплясать калмыцкий танец, спеть народную песню. Тонко разбирался в национальных обрядах, обычаях, учил ребят правильному произношению родной речи.

Рассказывали, что до войны его нередко приглашали в суд с просьбой помочь в переводе с калмыцкого на русский или наоборот. Радовался, когда удавалось помочь человеку отстоять честное имя.

Детей (их у него с женой Прасковьей Яковлевной было восемь) наставлял не бояться и не стесняться никакой работы. Уверял, что всякая работа почетна, если она нужна людям. После войны в связи с ранением в ногу несколько лет работал на дому. Изготавливал конскую упряжь. О нем отзывались как о замечательном шорнике. Несколько его работ хранятся в Национальном музее РК. Нередко плотничал, столярные его изделия выделялись изяществом. Сам смастерил лодку, на которой мы с ним нередко рыбачили. Ездить на коне, управляться с повозкой он научил не только детей, но и внуков.

В июне 1942 года его призвали на строительство аэродрома вблизи п.Цаган-Усн, куда на верблюжьей повозке его отвез дядя Саша, старший брат матери, которому в ту пору было тринадцать лет. Мама рассказывала, что он домой привез полмешка огурцов. Это дед постарался.

Осенью 1942 года дед уже воевал в Сталинграде. Потом участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Восточной Пруссии. В марте 1945 года в боях за Кенигсберг его тяжело ранило. Пролежал в госпитале около года. Домой вернулся в феврале 1946 года. По пути в Дивном купил мешок муки, ставший подарком для родных.

Журналист Наран Илишкин в одной из своих книг рассказал о том, как летом 1943 года дед встретился с полковником Маркелом Шараповым.

Однажды Маркел Санжинович в рядах проходившей мимо колонны услышал калмыцкую речь. Кто-то отчитывал товарища, наступившего ему на ногу. Шарапов шагнул к колонне и, оглядев бойцов, не обнаружил никого с калмыцкой внешностью.

– Кто сейчас ругался на калмыцком языке?

Дед вышел из строя.

– Откуда вы?

– Из Улан-Эрге, что под Элистой. Носков моя фамилия.

– Как живется?

– Хорошо. Кто без дедушки, тому деда заменяю, кто без бабушки, тому бабку заменяю, – по-калмыцки ответил дед.

Позже Шарапов договорился и перевел его в свой полк. В 1957- м году он приезжал в Улан-Эрге, чтобы увидеться с дедом, о котором высоко отзывался в своих воспоминаниях.

Михаила Михайловича не стало в 1973-м году. Фронтовой путь деда отмечен медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Славы III степени. Уже после его смерти в военкомате матери вручили орден Отечественной войны II степени, которым дед был награжден в 1945-м году. В бою заменил раненого командира взвода.

Маме было четыре года, когда началась война. В августе 1942 года немцы заняли Элисту. Вскоре они подступили к Улан-Эрге. Услышав стрельбу, артиллерийские разрывы, сельчане укрылись в подвале заготсырья. Было тесно и душно, дети плакали, женщины молились. Так провели ночь.

Днем двери подвала распахнулись, на пороге стояли немецкие солдаты с автоматами и что-то кричали. Перепуганные люди потянулись к выходу. Улицы были запружены немецкими машинами и мотоциклами зеленого цвета.

Бабушка с пятью детьми направилась к своему дому, в котором уже хозяйничали немцы: двери распахнуты, сундуки взломаны. К бабушке, ей тогда было тридцать четыре года, подошел немец и на плохом русском сказал, что в доме разместятся штабные офицеры, а она с детьми пусть перебирается в амбар. Повезло, что дед в свое время соорудил в нем печку.

Немцы забили всех кур и гусей, зарезали поросенка. Хотели прирезать и корову. Бабушка стала просить оставить ее, иначе дети умрут от голода. Корову оставили, но каждое утро требовали молока. Еды не было, подбирали выброшенные немцами картофельные очистки.

Однажды офицер не обнаружил оставленные им на столе сигареты. И здесь ему на глаза попался Саша. Немец схватил мальчишку и поставил к стенке. На крик прибежала бабушка, оттолкнула офицера, и автоматная очередь прошлась по стене мазанки.

Мама рассказывала, что как-то в декабре они с бабушкой пригнали корову к колодцу, хотели ее напоить. Там же немец набирал воду в бочку. Бабушка опустила ведро, чтобы зачерпнуть воду, немец рассердился, вырвал у нее ведро и бросил в колодец. Затем схватил бабушку и поволок ее к срубу, чтобы отправить вслед за ведром. Его остановил полицай, помогавший набирать воду. Немец все никак не мог успокоиться и облил ледяной водой бабушку с мамой.

Оккупация Улан-Эрге продлилась более четырех месяцев. Издевательствам немцев не было предела.

Накануне наступления советских частей по домам ходили полицаи и заставляли людей бежать в сторону Элисты. Что делать? Запрягли верблюда, привязали к телеге корову и отправились в путь. Через день добрались до Вознесеновки. Назавтра в село вошли передовые группы наших войск.

После освобождения Элисты бабушка с детьми устроилась в городе. И только осенью 1943 года вернулись в Улан-Эрге. Дом разбомбило, амбар стоял простреленный. Вскоре грянула новая беда – выселение калмыков. Степь и люди словно осиротели. Зато как радовались их возвращению.

В 1944-м году в поселке Хогн собрали оставшийся скот и создали молочную ферму. Бабушку взяли дояркой. Дети пасли телят. Вскоре ферму перевели в Улан-Эрге, где отремонтировали школу.

Весной 1945 года мама заканчивала первый класс, когда объявили День Победы. Все ликовали. У правления колхоза состоялся митинг. Потом на улице расставили столы, нашлось угощение, были тосты за Победу, были песни и слезы за тех, кто уже не вернется домой.

Название Улан-Эрге означает Крутой Яр (слово улан – красный здесь передает значение явный, заметный). Под стать названию село основали сильные духом люди.

В первые десятилетия ХХ столетия Улан-Эрге было одним из самых устроенных сел Калмыцкой степи. Действовала церковь, при ней – приходская школа. Основное внимание люди уделяли животноводству, но разводили и фруктовые сады, занимались бахчевыми культурами.

Тяжелым испытанием обернулись начальные годы коллективизации. Были раскулачены 29 хозяйств. За пределы Калмыкии высланы 122 человека, в том числе родители Прасковьи Яковлевны с пятью младшими детьми. Из всей их семьи в живых осталась лишь дочь Полина, которая через восемнадцать лет вернулась в Улан-Эрге.

Михаил Носков так воспитал детей, что никто из них не покинул родную землю. Трудились, заводили семьи, в которых смешались русские и калмыцкие корни, растили детей, не забывали родные традиции, хранили память о предках. Сережа Калабухов, будучи учеником 5 класса, писал в школьном сочинении, что хочет быть похожим на деда.

Семейные заветы продолжают жить и сегодня. Вот и старший сын Калабуховых, Александр, российский офицер, верный памяти дедов, в эти дни сражается на Донбассе.

Яшкуль, 13-14 мая 2023 года

Василий ЦЕРЕНОВ

На снимке: М.М.Носков

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.