Журавлиная песня

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения выдающегося художника Калмыкии Гарри Олеговича Рокчинского. Он поистине является легендой калмыцкой эпохи Возрождения после возращения народа на родину. Своим уникальным творчеством Гарри Олегович внес бесценный вклад в развитие национальной художественной культуры. Его картины пронизаны гармонией и эмоциональной силой, они заставляют нас заглянуть в душу Калмыкии и почувствовать ее уникальность. Благодарен судьбе за то, что подарила мне возможность общаться с ним лично. Однозначно могу сказать, что в те трудные времена становления и возрождения республики для нас, молодежи Калмыкии, Гаря Олегович был ярким примером беззаветного служения искусству и безграничной любви к родине.

Начало ноября 2000 года. Во Дворце культуры профсоюзов общественность Элисты и республики отмечает 90-летие со дня рождения Басана Бадьминовича Городовикова. После доклада и выступлений ветеранов слово предоставляется Омульте Городовиковой – дочери Басана Бадьминовича. Она, взволнованная и радостная, тепло благодарит соратников за добрую память об отце, передает краеведческому музею личные вещи генерала – командирскую военно-полевую сумку, плащ-палатку и картину. Она показывает картину, развернув так, чтобы ее увидели все сидящие в зале. Вот что она при этом сказала: «Эту картину под названием «Журавлиная песня» народный художник России Гаря Рокчинский еще при жизни подарил Басану Бадьминовичу. У отца хранилось много памятных подарков, но к этой картине он относился с большой теплотой. Особенно в последние годы жизни. Она напоминала ему родную степь. Я передаю эту картину Правительству Республики Калмыкия в знак благодарности за решение установить в Элисте памятник Басану Бадьминовичу». Горячими аплодисментами зал встретил ее слова.

Признаюсь, возвращение картины «Журавлиная песня» в Калмыкию меня очень обрадовало и взволновало. Я знал ее историю. Из всех произведений Гаря Рокчинского она и мне памятна по-особому. Гаря Олегович подарил картину Басану Бадьминовичу в 1975 году. Незадолго до того он, предварительно созвонившись со мной, пришел в Министерство культуры и, улыбаясь, объяснил причину своего визита: «Знаете, Иван Нимгирович, – начал он, – хочу с вами посоветоваться по одному щепетильному делу. Скоро вся страна будет отмечать тридцать лет Победы над фашистской Германией. А наш Басан Бадьминович – генерал, Герой Советского Союза, его дивизия первой вышла на границу СССР. Вот и хочу зайти к нему, поздравить с этим праздником и подарить свою картину. А главное – поблагодарить за поддержку и признание моих трудов. Я ведь за эти десять лет стал председателем оргбюро Союза художников, заслуженным деятелем искусств КАССР, лауреатом Государственной премии имени О.И. Городовикова. В прошлом году мне присвоили звание заслуженного художника РСФСР. Но мы ведь знаем, что он очень строгий и скромный человек, не любит подарков. Я его, как многие, очень уважаю, восхищаюсь им, но, честно признаться, боюсь: а вдруг рассердится, неправильно поймет мой поступок? А вы, Иван Нимгирович, его ближе знаете по совместной работе. Посоветуйте, как быть и какую именно картину подарить?».

Я очень уважал Гаря Олеговича не только как большого художника, но и как человека, как личность. Многое он пережил и перевидал за годы войны и ссылки, но сумел сохранить в себе почти детское восприятие природы и жизни, чистоту человеческих отношений. В людях он в первую очередь видел доброе, красивое, судил о них по реальным делам, ценил правду во всем. И не случайно героями его произведений являются лучшие представители народа: фронтовики и мирные труженики, писатели, артисты и ученые, уважаемые старики. К тому времени им был написан целый ряд портретов знаменитых и известных людей, среди которых Паганини, Ленин, Цо Манджи – герой Отечественной войны 1812 года, джангарчи Ээлян Овла, Амур-Санан, Егор Лукшанов – Герой соцтруда и другие.

Всем было понятно: ему, мастеру портретного жанра, по силам было написать портрет и первого секретаря обкома партии, и тем самым, как делали некоторые, «обозначить себя». То есть засвидетельствовать, как говорят в таких случаях, свое почтение и попутно снискать благосклонность к себе если уж не первого лица, то хотя бы его ближайшего окружения. И вряд ли кто-нибудь увидел бы в этом нечто предосудительное. Однако Гаря Олегович был скромным человеком, не менее скромным, чем Басан Бадьминович. Поэтому и высказал вслух сомнение: «А вдруг подумают что-нибудь?» Мне показалось, что он боится быть ложно понятым и прослыть подхалимом.

Я сказал ему, что будет вернее подарить Городовикову пейзажную картину, чтобы не давать повода ненужным домыслам:

– У вас есть замечательная вещь – картина «Журавлиная песня». Это ведь настоящий гимн степи. А какой калмык не любит степь? Что уж говорить о Басане Бадьминовиче, который столько лет работает ради процветания родной степи?

– Да, наверное, так и нужно сделать, – сказал художник задумчиво. Этот визит Гаря Олеговича напомнил мне и о другом случае. Как-то в один из летних дней он позвонил мне: «Сейчас в степи все благоухает, кругом зелень. А в мастерской тесно и душно. Давайте, Иван Нимгирович, выскочим на часок-другой на природу?».

«С удовольствием, – ответил я. – И в самом деле, грешно сидеть в кабинете в такую погоду. Из-за этих бесконечных заседаний и совещаний можно забыть даже, как пахнет полынь».

Поехали по волгоградской трассе в сторону Целинного района и за аэропортом свернули направо.

Трава тихо шелестела, мягко цепляясь за колеса, в открытые стекла машины теплые струи ветра нагоняли аромат степи. Остановились возле зеленых кустов смородины. Пока Борис, водитель служебной «Волги», раскладывал на газете нехитрую снедь, мы с Гаря Олеговичем, отойдя в сторонку, любовались местностью.

Когда присели на траву, Гаря Олегович, всматриваясь в даль, запел по-калмыцки грустным голосом:

«Өл манхн тоһрун

Өрүн асхнднь доңһдна,

Өврләд өскснь ээҗ-аавнь

Өрүн асхнднь сангдна».

– Это из калмыцкой песни, – тихо сказал он, – не знаю автора, но мне ее впервые напела моя ээджа Цаган, когда мы были в ссылке в Сибири, ей было уже 75 лет. Она так мечтала снова увидеть родную степь. Все рассказывала, как прекрасна степь весной, особенно по утрам, на зорьке, когда поют журавли. Я долго вынашивал, хранил в себе эту ее мечту, рассказы о степи и попытался выразить их в своей картине «Журавлиная песня»…

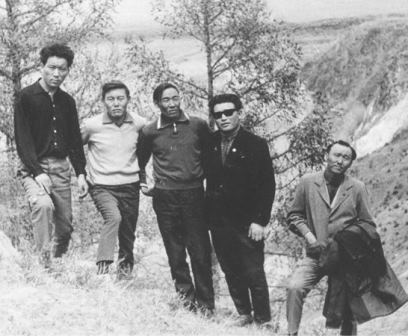

… Наше первое близкое знакомство с Гаря Олеговичем состоялось весной 1966 года. Первый секретарь монгольского ЦК Ревсомола (Революционного союза молодежи) Пурэвжав телеграммой пригласил посетить МНР комсомольскую делегацию Калмыцкой АССР в количестве двадцати пяти человек с 14 по 28 апреля. Руководителем делегации ЦК ВЛКСМ утвердил меня, работавшего тогда секретарем обкома комсомола.

До этого, в марте 1965-го, в Монголии побывала партийно-правительственная делегация СССР во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. В состав делегации вместе с министром обороны СССР, дважды Героем Советского Союза маршалом Р.Я. Малиновским и другими высокопоставленными лицами страны был включен первый секретарь Калмыцкого обкома партии Б.Б. Городовиков.

В состав делегации были включены: известные артисты ансамбля «Тюльпан» Эмба Манджиев и Антонина Мукаева, чемпион страны по борьбе, заслуженный мастер спорта СССР Тул Балдашинов, юрист, чемпион республики и кандидат в мастера спорта по шахматам Вениамин Сергеев, молодой геолог Батыр Михайлов, медсестра из совхоза «Степной» и лучшая домбристка республики Булгун Манджуракова, ученый и баянист Игорь Илишкин, учитель Нана Бадмаева, врач Любовь Сангаджиева, финансовый работник Михаил Ненишев. Были и молодые чабаны, гуртоправы, строители.

И вот незадолго до выезда в обком комсомола пришел Гаря Олегович Рокчинский и сказал: «Я узнал, Иван Нимгирович, что вы с делегацией едете в Монголию. Очень прошу включить меня в состав делегации. Возраст мой, конечно, уже не комсомольский, мне за сорок, – с легкой улыбкой добавил он, – но для меня, художника, поездка и знакомство с Монголией, древней родиной наших предков многое значит. Я давно изучаю историю, культуру и традиции монголов, но одно дело – читать книги, а совсем другое – самому все увидеть и услышать».

Аргументы Гаря Олеговича были убедительными. Интерес его был, конечно, не туристический, да и краснеть за него не придется. Наоборот, профессиональный художник украсит и укрепит делегацию. Глядя на него, и молодые будут стараться вести себя лучше. Так подумал я про себя и произнес вслух: «Хорошо, Гаря Олегович, оформляйте выездные документы. Поедем вместе на родину предков».

И действительно, время подтвердило, что поездка в Монголию оказалась для него полезной в творческом плане. Монгольские впечатления привнесли новизну в живопись Г.О. Рокчинского и воплотились в начале 90-х годов в целую серию замечательных полотен: «Джунгария», «Сказ о Монголии», «Земля предков», «Вечное Синее Небо», «Это было в начале времен», «Видение».

…На первом учредительном съезде художников Калмыкии Рокчинский выступал с докладом. Будучи председателем оргбюро, он приложил немало усилий для создания Союза художников, подготовки будущей смены, добивался открытия в Элисте художественного училища с отделением прикладного искусства. Ныне при колледже искусств им. П.О. Чонкушова работает художественное отделение, где молодежь учится декоративно-прикладному искусству, художественной обработке дерева и металла, живописи, скульптуре и дизайну среды. Детская художественная школа в Элисте носит имя Г.О. Рокчинского. Мечты Гаря Олеговича становятся реальностью, воплощаясь в молодой поросли юных художников, а его труды стали достоянием народа, одной из прочных основ его духовной и материальной культуры.

Достойно продолжает дело отца его дочь Светлана Батырева, доктор искусствоведения. Светлой памяти отца она посвятила книгу «Живопись Гаря Рокчинского во времени и пространстве калмыцкой традиционной культуры».

Вот как описывает эту картину Светлана Батырева: «Ликующим весенним гимном воспринимается «Журавлиная песня» – одно из известнейших его произведений. В лучах восходящего на рассвете солнца – животворящий брачный танец журавлей. Таинство природы в сюжете органично перекладывается художником в светозарную песню Жизни. Земля и небо соединяются поднимающимся на горизонте солнцем. Его лучи окрашивают легкие перистые облака – крылья над пробуждающейся степью, рассеивая легкую пелену утреннего тумана, объемлющего ковыльные просторы».

Иван БАСАНГОВ, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.