Ключевая задача

Одной из постоянных тем, обсуждаемых в республике, является состояние калмыцкого языка. Люди связывают эту проблему напрямую с будущим народа и республики*.

Критическое состояние калмыцкого языка стало вызывать в обществе реальную тревогу начиная с конца 70-х годов. Особую актуальность тема приобрела во время перестроечной гласности. Люди открыто заговорили о темных пятнах истории и острых вопросах национального бытия.

В декабре 1989 года состоялся митинг, на котором многие впервые публично делились болью и мыслями о сталинской ссылке народа и ликвидации республики. В газетах и журналах тех и последующих лет увидели свет воспоминания людей, переживших выселение, рассказы фронтовиков, встретивших победу в Широклаге.

Из научных публикаций откровением стала книга историка Владимира Убушаева о том, как готовилось решение о выселении народа, о ходе самой ссылки, утратах и восстановлении справедливости, возрождении национальной автономии.

В калмыцкой литературе трагедия народа не получила должного отражения, хотя в той или иной степени ее коснулись многие авторы. У наших писателей в «столах» не оказалось вещей на эту тему. Поэтические произведения, написанные в те дни о прошлых переживаниях, значительно уступали публицистике, первенствовавшей в литературе.

Судьба языка и народа никого не оставляла равнодушным. На различных встречах люди размышляли о том, как улучшить изучение родной словесности, реализовать педагогические новации. Прозвучало предложение предусмотреть надбавки к зарплате учителей калмыцкого языка. Инициатива коснулась и воспитателей детских садов. Дети научились приветствиям на родном языке, познакомились с азами национальных традиций. (Дошкольное образование само по себе очень важно, ведь знание родного языка закладывается в детстве).

В 1991 году распался СССР. Инфляция взлетела под небеса. Люди были заняты не абстрактными понятиями, а реальными заботами: как прокормить семью, обеспечить учебу детей и т. п. Слоганом дня стало выражение: денег нет. Доведенные до отчаяния невыплатой детских пособий женщины перекрыли центральную улицу города. Люди стали осознавать, что в этой ситуации могут рассчитывать только на собственные силы. В поисках работы и лучшей доли многие стали уезжать в другие регионы и страны. Их понять легко: хозяйства и предприятия республики, за исключением нескольких, где выдались толковые и совестливые руководители, за считанные годы оказались разграбленными. Недавно Кристин Лагард процитировала высказывание Федора Достоевского: человек, лишаясь работы, теряет смысл жизни. Наибольший процент смертности в республике падает именно на 90-е годы. Миграционная убыль жизненно активной и трудоспособной части населения продолжается и в наши дни.

Проблемы родного языка, национальной культуры, судьбы людей и в целом народа по-настоящему не занимали тогдашнего главу республики, которую он воспринимал как инструмент в осуществлении своих амбиций. Впрочем, личный эгоизм перевешивал здравый смысл в деятельности и следующего главы республики.

Национальная сфера народа, начиная с середины 90-х годов, откатилась на обочину внимания республиканской власти. О подготовке талантливых кадров, перспективах развития учреждений и коллективов культуры в то время и речи не было. Это положение сохраняется и сегодня. Из-за отсутствия средств практически прекратило свою деятельность книжное издательство. Национальная библиотека годами не получает денег для пополнения книжного фонда, подписки на федеральные издания. Построили неудачное здание для республиканского музея, который так и находится в зачаточном состоянии. Набор студентов в Училище искусств сократился до критического уровня. Национальная газета растеряла читателей. О профессиональной состоятельности чиновников, занимавших кресло министра культуры, свидетельствует бессодержательный этнохотон, выстроенный на фоне ржавого задника южной трибуны стадиона «Уралан».

В отсутствие объединяющей общество цели за четверть века национальная сфера сжалась словно известная шагреневая кожа, республика – до размеров уездной автономии, как это было в 1918 году. За эти годы выросли поколения с новым стереотипом поведения, другими идеалами и ценностями, иными вкусами и потребностями, не говоря о языковом смещении. В сущности складывается новое этническое образование, которое Лев Гумилев называл химерным. Если в начале ХХ века писали о физическом вымирании калмыков, то сегодня впору говорить о духовной гибели народа. Кто-то сказал, чтобы убить народ, достаточно уничтожить его культуру, не нужен диктатор с репрессивным аппаратом.

Со дня восстановления автономии в 1957 году у нас отсутствует выверенная стратегия развития республики, в том числе и национальной культуры. Духовные силы народа все эти десятилетия оставались невостребованными. Количественный принцип, заложенный в 60–70–е годы в основу экономики республики, так и не приобрел качественного характера. Как сотни лет назад, наши люди выживают тем, что продают скот заезжим покупателям.

При сложившихся экономических реалиях денежная масса не держится в республике, даже элементарные медицинские маски пришлось закупать в интернет–магазинах, не говоря о продуктах питания и строительных материалах. Это означает, что действий правительства, основной поток усилий которого уходит на решение текущих вопросов, недостаточно для перелома негативной ситуации. На днях опубликован рейтинг прочности региональных бюджетов России. Калмыкия входит в пятерку регионов с наименее устойчивыми бюджетами, прочность которых составляет не более 2 процентов.

Деятельность правительства и в целом республиканских структур нуждается в созидательном проявлении. Без экономической основы говорить о развитии национальной сферы народа бессмысленно.

Однако жизнь учит, что бороться нужно всегда, даже когда, казалось бы, нет шанса на успех. Ведь выигрывает тот, кто ищет возможности, а не кивает на трудности.

Каждый народ на протяжении своей истории переживает тот или иной кризис. В нашем случае кризис, кроме экономического отставания, усугублен разрушением всей системы традиционной культуры народа, в первую очередь, ослаблением общественных функций калмыцкого языка. Однако трудно представить народ, который безвольно отказался бы от своего будущего. И сегодняшним поколениям, говоря языком спорта, предстоит сыграть за свой народ третий, решающий тайм, поскольку два предыдущих проиграны. Многое в этой борьбе зависит от нашей стойкости, умения рассчитывать силы, определять приоритеты. Вторым составом не одержать победу. Поэтому очень важна национальная консолидация, гражданское единство жителей республики, разрозненность усилий не принесет успеха. Сбережение народа, не устает повторять президент страны, есть ключевая задача дня.

За прошедшие десятилетия мы не сумели ни укрепить, ни развить национальное самосознание собственного народа. Разрывы исторической памяти у наших поколений видны невооруженным глазом. И здесь без принятия ряда положительных решений не обойтись.

Очень важно привести в соответствие с требованиями времени Основной закон республики. После принятия обновленной Конституции России очевидность таких поправок стала необходимой. Так, следует отказаться от названия «Степное уложение», которое не отвечает сути документа. Правовые установления 1640 года калмыки никогда не именовали подобным образом, таковыми они были в глазах иноязычных авторов. Конституционных поправок требует ряд статей документа, в котором, к слову, отсутствует положение об исполняющем обязанности главы республики. В соответствии с Конституцией Российской Федерации также следует закрепить в Основном законе Калмыкии статус республики как государства.

Внимания требуют и государственные символы республики – флаг, герб и гимн. Так, совершенно очевидно, что калмыцкий оригинал гимна нуждается в качественном переводе на русский язык.

В цветовой символике калмыков, кроме белого и черного тонов, с древности сохраняется устойчивое сочетание красного, желтого и синего цветов. Элемент красного цвета отсутствует в нашем флаге, наличие которого могло бы усилить его цветовое и историческое восприятие.

Основной элемент герба республики составляет красная кисть, которую наши предки носили на головных уборах (как опознавательный знак введен в 1437 году). И здесь нельзя не согласиться с авторами публикаций, находившими данный замысел не лучшим геральдическим решением. Что можно предложить взамен? Этническую основу калмыков составляют представители этнических объединений торгутов, дербетов и хошутов. Своими тотемными предками они с древности признавали хищных птиц: хошуты – белого сокола, дербеты – мудрую сову, торгуты – священного ворона. В соответствии с геральдической практикой и древними калмыцкими тамгами изображение на гербе могучей птицы отвечало бы историческим традициям.

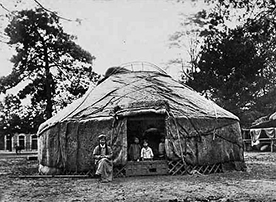

Часто в Элисте можно услышать расхожее выражение, что предки калмыков – ойраты. Это не совсем так. Исторические корни народа простираются гораздо глубже, чем ойратская эпоха монгольского периода. Термин ойрат/ойрот относится не только к западно–монгольским, но и саяно–алтайским племенам (ныне – народам), занимавшим и в прошлом нынешние территории Алтая, Тувы и Западной Монголии. Торгуты и хошуты по этническому происхождению не являются ойратами, хотя входили в Ойратский Союз.

Здесь важно другое: как самостоятельный этнос калмыки сложились в Нижнем Поволжье. Термин хальмг стал самоназванием народа. Попытки подвергать сомнению историческую сущность данного этнонима не способствуют консолидации общества.

Буддизм в Калмыкии после жестоких попыток НКВД его уничтожить вновь возродился в конце 80–х годов. За это время удалось построить храмы, подготовить несколько поколений служителей, но влиятельной духовной и культурной силой в республике буддизм так и не стал. Одна из причин, на мой взгляд, состоит в том, что религиозная служба ведется по–тибетски, хотя столетие тому назад на Духовных съездах было принято решение все отправления учения совершать на калмыцком языке, тем более, что соответствующие переводы буддийских сочинений имеются.

Есть правило, когда не делается как должно, становится хуже. Мы мало и скучно рассказываем о буддизме, его проповедниках и особенностях учения. Так, праздник Зул (см. др.–тюрк. jula ‘факел, светильник’) многие в республике воспринимают как Новый год. Это неверно. Зул–ґдр всегда отмечается 25 числа последнего осеннего месяца по лунному календарю – это день кончины Цзонхавы (1357–1419), основателя буддийской школы гелукпа, которую исповедуют калмыки. Путаница возникла с утратой объективных знаний о духовной жизни народа.

Как–то в Синьцзяне я спросил у одного служителя: «Почему в этот день мы прибавляем себе по году возраста?» Он объяснил это следующим образом: «Первыми из ойратов во второй половине ХVI века буддизм приняли торгуты во главе с Мергеном Темене–тайши. Рассказывают, что первые буддийские проповедники утверждали: тот, кто почитает Цзонхаву, продлевает себе жизнь. Так сложилась традиция».

Новый год монголоязычные народы отмечают с наступлением Цаган Сара. В ранних записях песен эпоса «Джангар» имеется описание встречи Цаган Сара, упоминания праздника Зул в них нет, потому что это явление позднего времени.

В древности Цаган Сар отмечали осенью (в сентябре), пока при Хубилай–хане (годы правления: 1260–1294) празднование не перенесли на конец зимы.

Утверждение отдельных авторов, что «у калмыков Цаган Сар считается не Новым годом, а началом весны» не выдерживает научной критики. Картина мира сложилась у калмыков еще в Центральной Азии и она не может радикально отличаться от общих представлений близких им народов.

Нетрудно увидеть, что наши проблемы заключаются не только в языке, слабые позиции которого мог бы компенсировать национальный дух, пронизывающий все сферы общественной жизни народа. Так и этого нет. И для его актуализации мало что предпринимается. Смысл своей деятельности, например, министерство культуры свело к череде бесконечных административных мероприятий. Не успели закончить совещание, нужно кого–то с хадаками встречать в аэропорту, затем спешить с докладом к руководству и т. п. Так легче работать. О развитии отрасли, наполнении содержанием тех же мероприятий некогда подумать. Не развиты у нас и общественные институты культуры. Вот и получилось, что после Валентины Гаряевой у нас нет солиста, обладающего федеральным признанием, в отличие от других народов мы до сих пор не удосужились издать Библиотеку национальной литературы (соответственно нет и Школьной библиотеки калмыцкой литературы), в изобразительном искусстве задыхаемся от отсутствия духоподъемных полотен на исторические темы.

В научных учреждениях по сути та же картина. Множество публикаций на мелкие темы, серьезные издания, как «Письма калмыцких ханов», выходят тиражом в 100 экземпляров.

Элиста заставлена скульптурными поделками невысокого качества. Это мешает верному восприятию столицы и в целом художественного мира народа. При въезде в город гостей встречает фигура так называемого «Золотого всадника», автор которого объединил в одном лице, на мой взгляд, функционально несовместимых героев – знаменосца и охотника. Не говоря о том, вся идея композиции, включая характерный постамент, как можно заметить, заимствована у киргизского скульптора Тургунбая Садыкова, автора комплекса в Бишкеке, посвященного героям и сказителям эпоса «Манас».

Не уверен, что известная работа Эрнста Неизвестного отражает глубину трагедии народа, но совершенно неправомерно называть эту скульптурную композицию «памятником исхода и возвращения народа». Библейское выражение не имеет отношения к нашему народу, пережившему ссылку на грани выживания.

Замечу также, что круговое восхождение к данному памятнику не соответствует национальным традициям. Согласно обычаям, нужно, чтобы люди слева поднимались на курган, а справа спускались с него.

В Элисте имеется один из немногих памятников архитектуры – здание бывшего Дома Советов (ныне – первый корпус КГУ), выстроенное в ослепительно белом цвете. Это было принципиальным решением архитектора Ильи Голосова. Сегодня памятник обложен розоватым туфом, который, впитывая пыль, приобретает с годами серый оттенок. К слову, на фасаде имеется вывеска, что это служебное здание, сопровожденная переводом на калмыцком языке: «Єардлєна гер» (от єардх – руководить). Явная нелепость, хотя трудно предположить, что в университете перевелись последние знатоки калмыцкого языка.

Что можно противопоставить беспамятству? Только одно – знание, приобретение которого всегда требует приложения ума и сердца.

Этнограф Наталья Жуковская, в частности, отмечала, что калмыцкая мифология характерна постепенной утратой общемонгольского субстрата. Как мы убедились, это верно не только в отношении мифологии. Мне приходилось не раз бывать в Монголии и Китае. В обыденном сознании отдельных монголов калмыки нередко ассоциируются с лицами, оторванными от родных корней. Об этом в 1926 году писал и Араши Чапчаев. В то же время масса людей в этих странах относятся к калмыкам как единокровным братьям. Помню, как однажды в синьцзянском Баинголе после моего выступления молодой человек воскликнул: «Вы – там, мы – здесь, что же с нами будет?» И если мы не хотим в будущем остаться лишь объектом туристического внимания, нам следует всячески развивать общественные и культурные связи со всеми центрами монгольско–тибетского мира, а также Республиками Алтай, Тува, Хакасия, Якутия, с народами которых нас роднит единство исторической судьбы и культурного пространства. Любое духовное явление, тем более, жизнь народа нуждается в постоянном сбережении и творческом импульсе развития.

Необходимо осознать, мы, калмыки, находимся у опасной этнической черты, за которой нас ждут трагические неудачи и в конечном счете распад народа, утрата государственности. Ведь без национальной среды теряют смысл все наши институты. Обольщаться прошлым, обманываться ради служебного благополучия бессмысленно. Нужно положить конец пустым разговорам, перестать уговаривать друг друга, взяться и привести в порядок свой дом, тем более, что государство обязано защищать культурную самобытность народов России.

Крайне важно, не откладывая на потом, приступить к разработке концепции национального возрождения народа и жестко связать ее с предметной программой деятельности правительства. Разработанные документы утвердить на парламентских слушаниях с участием гражданской общественности. Так найдем искомое согласие в обществе.

Получится ли? Созидательная деятельность обладает свойством объединять и возвышать людей. Все зависит от постановки цели и уровня задачи, и если при этом, невзирая на личные симпатии и антипатии, сумеем объединить свои помыслы и усилия, то все получится. Порукой тому молодые поколения, которые жаждут целостного представления о себе и собственном народе. Калмыкия стала родиной для представителей многих национальностей, которые также заинтересованы в ее развитии. Важно не обмануть общие ожидания.

____________________

*Этой теме посвящена другая статья автора: Будущее принадлежит тому, кто его созидает. - Литературная Россия, 25.06.2020.

Василий Церенов

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.