О МИГРАЦИИ В КАЛМЫКИИ

Республика Калмыкия относится к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, которая характеризуется трудовой избыточностью, обусловленной недостаточным развитием экономического потенциала сельских территорий; нехваткой собственных инвестиционных ресурсов для ввода новых рабочих мест; сложным финансовым положением сельскохозяйственных предприятий; низким уровнем занятости сельского населения. В рамках проекта Распределенного научного центра межнациональных и межконфессиональных отношений в октябре-ноябре 2019 г. в Калмыкии было проведен социологический опрос по поводу трудовой миграции, в рамках которого было опрошено 300 человек, жителей республики.

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ ДУМАЕТ О ПЕРЕЕЗДЕ

Распределение социологического опроса по гендерному признаку выглядит следующим образом: 43 % мужчин и 57 % женщин. По этнической принадлежности: 83 % – калмыки, 16 % – русские, 1 % – представители других национальностей. Большинство опрошенных (78 %) имеет высшее образование (диплом, включая бакалавриат, магистратуру, ученую степень). Неоконченное высшее (справка, либо проходит обучение в настоящее время) указали 5 % респондентов. 10 % имеет среднее специальное образование (диплом училища или техникума). У 4 % среднее (аттестат общеобразовательной школы), у 3 % – неполное среднее, у 1 чел – начальное образование либо без образования.

Менее половины опрошенных (43 %) оценивает свое материальное положение за последний год как в целом нормальное. 4 % как хорошее. 34 % респондентов признались в затруднительном материальном положении. 12 % оценили свое состояние как тяжелое. 5 % затруднились оценить свое материальное положение за последний год.

Отсутствие работы, низкие доходы являются основными причинами активной миграции жителей республики. Поэтому каждый седьмой опрошенный планирует переезд в другой регион России. Привлекательными российскими регионами являются столичные мегаполисы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Краснодарский край, Амурская область, северные регионы. 9 % респондентов желали мигрировать в другую страну (США, Канада, Германия, Норвегия, Австрия, Новая Зеландия). 59 % анкетируемых не планируют куда-либо выезжать. 15 % затруднились с ответом.

СЕЛЬЧАН СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

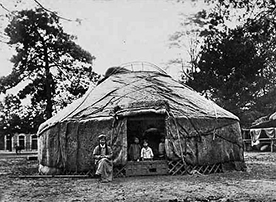

Республика Калмыкия – аграрный регион, поэтому сельское население, по данным переписи, составляет свыше 50 % населения республики, а в городах проживает около 120 тыс человек. Вместе с тем следует заметить, что за межпереписной период с 2002 по 2010 г. численность сельского населения сократилась более чем на 40 тыс. человек. В современных селах республики, как и в целом по России, в 1990-е гг. были ликвидированы коллективные хозяйства, половина сельских поселений не имеет селообразующего предприятия. Огромное число сельских тружеников осталось без работы и средств к существованию. Если во всех районах республики в недалеком советском прошлом действовали несколько передвижных механизированных колонн (ПМК), заводы, производившие мясную продукцию, кирпич, асфальт, то в настоящее время таких крупных предприятий нет.

Сельчан, занятых в аграрных предприятиях, – небольшое количество. Поэтому сельские жители активно мигрируют не только в столицу республики, но и за пределы региона. С этими процессами связано дальнейшее уменьшение численности селян в республике.

Многие из бывших сельчан, выехав из сельских поселений, прожив и проработав достаточное время в городе, смогли приобрести недвижимость, построить собственные дома, или вынуждены постоянно снимать жилье, надеясь когда-нибудь его купить. Жители отдаленных сел приобретают жилье в пригородах (Аршан), где оно значительно дешевле, чем в Элисте, или земельные участки, где строят дома, а трудоустраиваются в городе. Привлекают сельчан и другие поселения (Вознесеновка, Троицкое), расположенные от Элисты в радиусе 20 км. Население в них постепенно увеличивается, они становятся крупными сельскими поселениями.

В такие пригородные села, представляющие собой своеобразный «плавильный котел», переезжают селяне из разных районов, малых и средних сел, которые заняты решением своих злободневных проблем. Живя на одной улице, они порой не знакомы друг с другом, замкнуты в пространстве своего дома. Можно отметить прогрессирующий распад социальных связей в таких селах, изолированность рядом живущих сельских жителей. Все это происходит в связи с исчезновением коллективного хозяйства, селообразующего предприятия, которые не только объединяли селян, но и структурировали жизненное пространство села. Об изменениях в современной деревне свидетельствует появление нехарактерного для традиционного села элементов несельской занятости населения (индивидуальное предпринимательство в сфере услуг, торговли, развлечений).

Сельские территории Калмыкии характеризуются недостаточным развитием экономического потенциала, нехваткой собственных инвестиционных ресурсов для ввода новых рабочих мест; сложным финансовым положением сельскохозяйственных предприятий, низким уровнем занятости сельского населения. Лишь небольшое количество сельчан занято в аграрной сфере. Уменьшение численности селян в регионе происходит, несмотря на решение в 2010-е гг. многих проблем, связанных с обеспечением отдельных сельских поселений водой, газом, увеличением мест в детских образовательных учреждениях, возобновлением работы фельдшерско-акушерских пунктов. Основными причинами миграции, на наш взгляд, продолжают оставаться отсутствие возможностей трудоустройства, низкие закупочные цены на произведенную продукцию, недостаточный уровень зарплат, недоступность банковских кредитов для желающих вести личное подсобное хозяйство (ЛПХ), отсутствие мотивации к сельским видам труда.

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Несмотря на нерешенность многих социально-экономических проблем, республика принимает трудовых мигрантов из-за рубежа. Востребованы следующие услуги трудовых мигрантов: торговля в магазинах, на рынках (34 %), ремонт жилья или автомобиля (26 %), уборка и благоустройство территории (26 %), жилищно-коммунальными услуги по сантехнике, электропроводке и прочее (13 %), услуги трудовых мигрантов в кафе, ресторанах, гостиницах (11 %), охрана жилья, парковок и прочего (8 %), работа в общественном транспорте (7 %). В целом, большая часть опрошенных (66 %) пользуются услугами иностранных мигрантов. Значительно меньшее число – 29 % респондентов – отрицает использование таких услуг.

80 % респондентов оценивают деятельность трудовых мигрантов лично для себя (сочетание суждений каждого респондента) более нейтрально или неопределенно, в том числе 76 % мужчин и 84 % женщин.

По мнению 18 % респондентов, по телевизору, в интернете, газетах стали больше рассказывать о культуре мигрантов. Более половины выборки (58 %) придерживается мнения, что речь чаще всего идет о криминале мигрантов. Пятая часть (21 %) затруднились с ответом.

По мнению 16 % респондентов, приезжие отнимают работу у местных жителей. Противоположного мнения придерживаются 48 % анкетируемых. Четверть массива (24 %) выбрали ответ, характеризующий эти прямо противоположные процессы. Каждый десятый не смог определиться со своей позицией.

Большая часть (72 %) опрошенных считает, что нет особых различий между мигрантами и местными по уровню преступности. 11 % опрошенных все-таки придерживаются мнения, что мигранты чаще совершают преступления, чем местные жители. 15 % респондентов не смогли на этот вопрос дать однозначный ответ.

Относительно уважения приезжих к местным традициям мнение респондентов диаметрально разделилось. Так, более трети (39 %) респондентов согласились с утверждением, что приезжие мало уважают местные традиции. Почти столько же респондентов (37 %) категорически не согласны с таким утверждением. Каждый пятый (20 %) опрошенных затруднился ответить на данный вопрос.

Отношение к совместному обучению своих детей с мигрантами у большинства опрошенных нейтральное (63 %). Четверть респондентов (21 %) заявила о положительном отношении. 8 % ответивших не приемлет совместного обучения своих детей с мигрантами. 7 % затруднились с выбором ответа.

Большинство опрошенных (85 %) считают, что приезжие из других регионов России должны знать о местных традициях населения республики. Не согласны с этим 6 % респондентов.

Половина выборки (51 %) придерживается позиции, что власти должны информировать иностранных мигрантов о традициях и культуре России. Большая часть (59 %) респондентов считает, что информированием должны заниматься общественные организации. 4 % опрошенных отмечают, что ничего не нужно делать по этому поводу.

В информировании иностранных мигрантов о культуре нашей страны 12 % респондентов считают, что достаточно раздать мигрантам информационные листовки. Большинство массива (68%) отмечают, что необходимо привлекать мигрантов к участию в общественной жизни, праздникам, спортивным мероприятиям. 6 % думают, что ничего не нужно делать в этой связи.

Большая часть опрошенных (68 %) отмечает, что нужно стремиться интегрировать мигрантов. 18 % респондентов придерживается противоположной позиции.

В стране созданы государственные миграционные центры, предназначенные для регистрации мигрантов. 80 % респондентов считают, что эти центры должны информировать иностранных мигрантов о культуре нашей страны. 9 % опрошенных так не считают.

По мнению 55 % опрошенных, жители республики должны иметь представление о традициях и культуре мигрантов. Обратного взгляда придерживаются 23 % опрошенных.

Таким образом, определен настрой калмыцких респондентов на интеграцию с мигрантами. Положительный настрой имеется у 42 % респондентов, 40 % опрошенных настроены отрицательно, а 14 % затруднялись ответить на поставленные вопросы.

Граждане, прибывающие в республику из других российских регионов, продолжительное время находящиеся на территории Калмыкии, должны знать местную культуру, чтобы интегрироваться в принимающую среду. Это касается и иностранных мигрантов, приезжающих на короткий срок, но к сожалению, за это время они не успевают познакомиться с местными традициями и обычиями.

Людмила НАМРУЕВА,

внс КалмНЦ РАН

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.