Хозяйство на Черных землях

Меня назначили директором совхоза им. Х.М. Джалыкова Каспийского района в сентябре 1985 года. Со своим предшественником, которого перевели директором лесхоза, я был в хороших отношениях. Дело в том, что в сентябре 1977 года меня избрали секретарем парткома этого совхоза, я проработал в этой должности около года, пока меня не утвердили в должности заведующего организационным отделом Каспийского РК КПСС. Так что я возвращался в уже знакомый мне коллектив и многие проблемы совхоза знал. После подписания акта приема-передачи, когда мы остались вдвоем, бывший руководитель хозяйства сказал мне: «Я от чистого сердца поздравляю тебя с назначением и желаю удачи, но хочу сказать, что совхоз находится в крайне тяжелом положении, заготовленных кормов, как ты видел из документов, очень мало. Самое страшное то, что пастбища полностью деградированы. Я поработал в этом хозяйстве со дня возвращения на родину. Начинал зоотехником отделения, был управляющим фермой, избирался секретарем парткома, а последние восемь лет работал директором совхоза, но такого состояния пастбищ я не видел. И что сильно удручает: оно ухудшается с каждым годом. Как будешь проводить зимовку скота, я не представляю. Главное, продержись зимовку и попроси, чтобы тебя направили на учебу по партийной линии. Ты молодой, растущий, будет обидно, если застрянешь здесь». Думаю, он говорил мне от чистого сердца, хотел уберечь от того, что сам испытал, допустив большой падеж овцепоголовья. Я и сам видел, что хозяйство в тяжелейшем положении, но не был согласен с ним в том, что ничего сделать нельзя. Я был молод и горел желанием работать, поэтому с первых дней решил проанализировать хозяйственную деятельность совхоза за последние десятилетия. Я искал ответ на главный вопрос: «Почему некогда крепкое хозяйство оказалось в столь тяжелом экономическом положении?».

Совхоз им. Х. Джалыкова специализировался на выращивании двух пород овец: грозненского мериноса и каракульской грубошерстной. По производственно-финансовому плану хозяйство должно было иметь на начало года 40 тысяч овец, из них 27 тысяч – маточного поголовья. Так что с полученным приплодом к весне общая численность совхозного поголовья достигала более 60 тысяч, а с учетом личного поголовья овец животноводов – свыше 70 тысяч. Основной задачей фермы № 1, где содержали мериносовых овец грозненской породы, было воспроизводство поголовья, их сохранение и получение тонкорунной шерсти. Ферма № 2 специализировалась на выращивании каракульской овцы: животноводы также стремились получить приплод, а основная часть баранчиков шла на смушки. Кроме этого, в хозяйстве было до двухсот голов КРС и столько же лошадей. Особое внимание уделялось, конечно, основной отрасли– овцеводству. Лошадей использовали как тягловую силу на чабанских точках. Гурт был подспорьем при выполнении плана по мясу. Кроме отрасли животноводства, хозяйство имело развитую отрасль растениеводства. В двух бахчеводческих бригадах до 90 гектаров ежегодно занимали под арбузы. Третья бригада специализировалась на выращивании только овощей и картофеля. Хозяйству ежегодно доводились планы по продаже государству продукции животноводства: мяса, шерсти и каракульских смушек, и отрасли растениеводства: бахчевых и овощей. Кроме того, к отрасли растениеводства относились две бригады по выращиванию кормов и две бригады – по заготовке сена на приморской полосе. За хозяйством было закреплено около 100 тысяч гектаров земли, из них более 20 тысяч га – в Черноземельском районе, так называемом урочище Султан. Поэтому территория совхоза была вытянута в длину почти на 60 километров, в ширину – от 10 до 25 километров, и вся она относится к полупустынной зоне Черных земель. От урочища Торбеевка, расположенного на самом берегу Каспия, до урочища Султан есть разительные перемены природного ландшафта. Земля до трассы Кизляр-Астрахань, которая находится вблизи моря, сформирована как лугово-болотная почва. Неглубокое залегание грунтовых вод, а также частые нагонные явления создают избыточное увлажнение. На остальной части территория совхоза была сформирована преимущественно бурыми полупустынными почвами. Встречались также ровные солончаковые участки (такыры), на которых весной и осенью от растаявшего снега и редких ливневых дождей образовывались солончаковые озера. Летом они высыхали и покрывались солончаковой коркой.

На момент принятия мною совхоза около 15 тысяч овец маточного поголовья находились на летних выпасах в Ики-Бурульском районе. В течение первой недели, объезжая животноводческие стоянки, где предстояло провести зимовку основного маточного поголовья, я убедился в удручающем состоянии зимних пастбищ. Большие проплешины с открытыми песками, особенно вокруг животноводческих стоянок, говорили о значительной деградации пастбищ. К ремонту большинства кошар, тепляков, базов и жилых помещений даже не приступали. На мой вопрос главному зоотехнику, – почему не приступили к ремонту и завозу кормов, – он ответил, – у нас так сложилось в последние годы, к ремонту помещений строительные бригады приступают, когда отары пригоняют с летовок (летних пастбищ). Посетив чабанские бригады, находившиеся на летних выпасах в Ики-Бурульском районе, посоветовавшись с животноводами, продумали наши дальнейшие действия. С учетом состояния зимних пастбищ и кормового баланса мы приняли решение, как можно дольше держать овец на летних пастбищах, другого выхода не было. Тяжелейшую зимовку 1985 года провели без потерь общественного поголовья. В ту зиму в других хозяйствах республики и Астраханской области смогли закупить и завезти более четырех тысяч тонн грубых и сочных кормов. Это была первая победа, но предстояло еще многое сделать, чтобы хозяйства были обеспечены кормами.

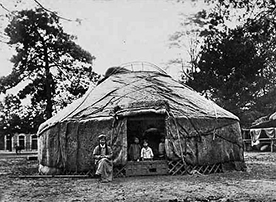

В историко-этнографических заметках об Эркетеновском улусе Улюмджи Душан пишет: «В первой половине девятнадцатого столетия эркетеновские калмыки, за редким исключением жившие в мочагах, вели кочевой образ жизни, делая громадные переходы. Но в последующие годы, когда ограничивались определенными урочищами, стали кочевать в пределах десяти-пятнадцати километров в степи, а в мочагах от одного до пяти километров… Отпраздновав Цаган Сар, праздник весны, калмыки поднимались с зимней стоянки... Кочевье начиналось от мочагов. Первым в путь пускался Эркетеновский Большой хурул, который в мочагах в пяти-шести километрах от ставки улуса имел несколько деревянных зданий. Почти одновременно или двумя-тремя днями позже поднималось население, а с ними – и попечитель улуса со своей канцелярией. Двигались медленно, с остановками на хороших пастбищах, чтобы скот и люди не отощали и имели возможность отдыхать. Так, постепенно, двигаясь к Ергеням, эркетеновские калмыки доходили до рек Джурак, Маныч, Элиста, Бурата и т.д. Здесь они останавливались дольше, так как эти реки были конечными пунктами для кочевья. Воды здесь было достаточно. Травостой тоже был хороший. Поэтому особой нужды они не испытывали. На Ергенинских возвышенностях было прохладнее, чем в Прикаспийской низменности. Также не было назойливых кровососущих насекомых. С приближением осени эркетеновцы пускались обратно с таким расчетом, чтобы в ноябре быть на своих старых местах, где они обычно проводили зиму. Зимой в Эркетеновском улусе не только в мочагах, но вообще было теплее, чем в других улусах. Кроме того, травостой здесь всегда сохранялся в хороших условиях».

Надо сказать, что наши предки всегда содержали четыре вида скота: овец, коров, лошадей и верблюдов. Не зря гласит калмыцкая пословица: “Дөрвн бод мал бǝрсн күн оңьдин дѳрвн цагт җирһх” (Тот, кто будет содержать четыре вида скота, будет благоденствовать во все времена).

Каждый вид скота имеет свои особенности стравливания и влияния на пастбище. Овцы стравливают хорошо поедаемые ими растения очень низко, почти под самый корень. Кроме того, они вытаптывают растения и разрушают острыми копытцами верхний слой почвы. Поэтому при бессистемном выпасе овечьих отар ценные растения быстро выпадают из травостоя, не успев обсемениться. Это послужило основанием для народной поговорки, по которой у овцы «ядовиты зубы и копытца». Лошади скусывают траву зубами на более высоком уровне, чем овцы, и пасутся они вразброд, перемещаясь по территории на значительные расстояния. При поедании травы крупный рогатый скот с помощью языка передвигает пучок травы в рот, затем, сомкнув челюсти, отрывает их, потому коровы и лошади менее наносят пастбищам урон. Верблюды – животные уникальные. Ни одно животное не обладает такой биологической приспособленностью к условиям пустынь и полупустынь, как верблюд. Он отлично использует плохо поедаемые или вовсе не пригодные для пищи растения другими животными, например, верблюжья колючка, многие виды солянок, полыни и т.д. В отличие от других видов животных, верблюды практически не травмируют пастбища. Плоскоступы же у верблюдов мягкие и широкие, пасутся верблюды вразброд, перемещаясь, как и лошади, на значительные расстояния, на ходу скусывая часть трав.

(Продолжение в следующем номере)

Андрей МАНДЖИЕВ,

заслуженный работник сельского

хозяйства Российской Федерации,

кандидат экономических наук

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.