О создателе фильма «Песня Зеленой Тары»

Нину Бардаеву (в девичестве Ширинова) знаю со школьной скамьи, познакомились с ней на республиканском сборе школьных активистов в 1981-м году. Мы представляли сельские школы из разных районов. В старших классах обе победили в республиканских конкурсах сочинений. Уже тогда она отличалась от своих ровесников глубоким аналитическом умом, стремлением найти ответы на самые сложные вопросы не только в литературных произведениях.

Потом мы встретились с Ниной на вступительных экзаменах в Калмыцкий госуниверситет. И на протяжении 5 лет общались. Она меня поразила, когда мы на первом курсе работали на сакмане, на одной животноводческой стоянке. Хотя мы все, помогая родителям, с детства трудились на личном подворье, но условия жизни на стоянке оказались непривычны даже для нас, сельских девчонок. Дежурному надо было вставать рано утром, топить печь, готовить завтрак. Первые дни апреля мы часто находились на пронизывающем до костей ветру, под дождем, в степи негде было укрыться от непогоды. Возвращались в холодную комнату. Порой по утрам приходилось надевать сырую одежду. От этого все, кроме Нины, высказывали недовольство, унывали. Она же была бодра, энергична, оптимистична, поддерживала всех нас в сложных условиях сакманной жизни.

После первого курса студентов филологического факультета отправляли на летнюю трудовую практику в Яшкульский район, совхоз «Прогресс». Однокурсники назначили нас командиром и комиссаром студенческого отряда. Трудолюбивая Нина и здесь каждый день собирала рекордный урожай овощей. В ее руках любая работа спорилась. Если кто-то отлынивал, особо не утруждая себя, то Нина работала, не давая себе послабления. Я, как и многие другие, тогда и в последующие годы удивлялась, что в такой изящной, стройной девушке столько энергии, оптимизма.

Не сразу с однокурсниками узнали, что Нина учебу в университете совмещала с работой в приюте для детей, что, конечно, отнимало много сил и времени. Однако, несмотря на это, она успешно училась. Ее литературоведческие способности отмечал Харчевников Владимир Иванович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой литературы КалмГУ. Она блестяще анализировала литературные произведения, высказывая собственное мнение. По окончании вуза в августе Нина вышла замуж за любимого человека, они создали счастливую семью. У них с Сананом – двое сыновей, которые поддерживают родителей во всем, в том числе и в реализации их творческих планов. Старший сын Эренджен помогает маме в компьютерном дизайне, младший, Бата, – отличный фотограф.

Будучи взрослыми, мы случайно встретились в Национальном музее РК им. Н. Пальмова, где впервые выставлялась тханка Зеленой Тары. Я заметила, что моя подруга очень внимательно и с интересом рассматривала это произведение искусства с разных ракурсов. Нина родом из Городовиковского района, в детстве слышала много легенд об этой богине и с тех пор испытывала желание увидеть и понять эту буддийскую икону. В этом году по инициативе Нины Бардаевой и Центрального Хурула был создан фильм об истории тханки Зеленой Тары. Фильм снял Александр Бембеев, друг сына Эренджена. Вместе они осуществили мамину мечту.

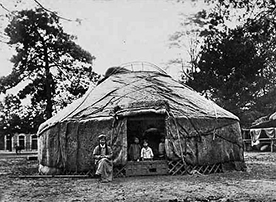

Фильм «Песня Зеленой Тары» повествует об удивительной истории самой крупной из сохранившихся старинных калмыцких буддийских реликвий. Тханка Зеленой Тары создана умелыми вышивальщицами Большедербетовского улуса к 300-летию Дома Романовых. Долгое время священное изображение считалось утерянным, а в 1946-м году ее случайно увидела на рынке в г. Ставрополе Татьяна Минаева, специалист Ставропольского Государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Прозрителева и Г. Праве. Она осознала ценность буддийской реликвии и выкупила ее. В настоящее время тханка хранится в этом музее-заповеднике.

После университета Нина получает второе высшее образование в Ленинградском госуниверситете (СПбГУ), работает психологом. В своей практической деятельности она применяет те методы буддийской философии, которые помогают исцелить душу, избавиться от тревог, неуверенности. Зеленая Тара – богиня, оказывающая срочную духовную или физическую помощь. Перед началом работы над фильмом Нина решила исследовать внутренний, духовный мир Зелёной Тары. На мой взгляд, она блестяще достигла своей задачи: ей удалось глубоко рассмотреть причинно-следственные связи того, что изображено на тханке.

В фильме в качестве экспертов участвуют известные ученые и специалисты в области буддизма и буддийского искусства: доктор философских наук Б. А. Бичеев, доктор искусствоведения С. Г. Батырева, краевед, знаток калмыцкого языка Г. Б. Корнеев. Их суждения помогают зрителям понять многие вопросы истории, культуры калмыцкого народа, буддизма.

Я второй раз смотрела фильм и по-новому осмыслила те проблемы, которые волнуют нас в непростое время. Один из экспертов сказал, что Зеленая Тара окружает материнской заботой, помогает в создании семьи, рождении и воспитании детей. Калмыцкий народ не относится к многочисленным. В республике существует огромное число демографических проблем, среди них – малодетность, безвозвратная миграция молодых людей, большое число лиц активного репродуктивного возраста, не создавших семьи, испытывающих различные духовные и физические болезни. А решать эти проблемы необходимо, не откладывая в долгий ящик.

Мы, однокурсники Нины по 51-й группе, отделения «русский язык и литература», получившие диплом в 1988-м году, гордимся успехами, целеустремленностью нашей Нины Бардаевой. Ее замечательный фильм о Зелёной Таре заинтересовал федеральный телеканал «Культура». Недавно в республику приезжала группа, которая снимает свой документальный фильм об удивительной истории чудесного спасения уникальной калмыцкой реликвии. Зеленая Тара стала символом несгибаемости, сильного духа калмыцкого народа, который стойко преодолевает препятствия на своем пути.

Дружная команда Нины Бардаевой готовит вариант фильма на калмыцком языке. Работа над проектом «Песня о Зеленой Таре» продолжается. В следующий раз, когда буду смотреть фильм, созданный Ниной, я найду ответы на другие вопросы, которые мы задаем себе каждый день.

Людмила НАМРУЕВА,

кандидат социологических наук

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.