«Тут всё – моё, и мы отсюда родом»...

В большой стране у каждого человека есть свой маленький любимый уголок – город, деревня, улица, дом, где он родился и вырос. Это его маленькая родина, а из множества таких маленьких родных уголков и состоит Великая Россия. Юрий Яковлев.

Мы зачастую говорим: «Родина, Родина»… Но особо не задумываемся, какой смысл заключен в этом простом, но великом слове. Для большинства людей Родина – это Россия, большая, огромная, необъятная страна, которая простирается на многие тысячи километров: с запада – от берегов Балтики, на восток – до берегов бескрайнего Тихого океана. И мало кто задумывается, что наша Родина складывается из маленьких городов, сел, деревень, хуторов, аулов… Из провинции. Пока жива и еще теплится жизнь в этой маленькой «одноэтажной» России, наша Родина будет жить и крепнуть.

Широка страна моя родная…. Так поется в одной из советских песен 30-х годов ХХ века. Много у нее сел, поселков, деревень, и у каждого из населенных пунктов – своя история, которую делают люди, живущие в них. В России у каждого человека есть свой уголок, где он родился и вырос, – его малая родина.

В наше смутное время, когда трудно во что-то верить, непросто осмыслить положение разных слоев населения, именно привязанность к своей малой родине является тем «якорем», что позволяет перерасти в любовь ко всему, что тебя окружает. Любовь к Отчизне начинается с щемящих чувств, наполненных теплом к родному дому, своей малой родине – месту, где ты родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда мы делаем шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается и становится для «маленького» человека огромная страна, гражданином которой он осознает себя.

Малая родина, конечно, играет важную роль в жизни каждого из нас, но мало воспевать свой край, надо вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. Очень важно знать прошлое и настоящее, и тем самым, возможно, мы сможем немного заглянуть в будущее. Моя малая Родина – это село Воробьёвка Приютненского района. Здесь живу я, мои родные и близкие, мои друзья, да и просто замечательные люди – мои односельчане.

История села – это живая история нашей страны. Осенью 2022 года селу Воробьёвка, одному из старейших населённых пунктов нашей республики, исполнилось 145 лет.

Территория, где сейчас располагается село Воробьёвка и прилегающая к нему местность, была хорошо известна людям еще в глубокой древности. Такими памятниками старины глубокой являются курганы, которые протянулись широким поясом в северном Приманычье. Это видно на пятикилометровой карте РККА Кавказа, Кубани и южного Поволжья 1941 года, на карте РККА центральной части Калмыкии 1941-1943-х годов, на немецких полетных картах люфтваффе 1941-1943-х годов, полевых картах вермахта 1940-1943-х годов, на американской полетной карте Кавказа 1941 года.

Еще в период с 1928-го по 1937-й год учеными Рыковым П.С. и Синициным И.В. в окрестностях г. Элисты были исследованы почти 90 курганов, расположенных к западу от южной части Ергенинской возвышенности. В 20-ти из них оказалось около 40 погребений, которые относились к эпохе бронзы. В период 1961-1964-х годов экспедициями учреждений Калмыцкой АССР и Саратовского университета проводились археологические раскопки в районе г. Элисты. Подавляющее большинство из исследованных 116-ти курганов также принадлежат к эпохе бронзы.

И по сей день на прилегающей к с. Воробьёвка территории мы можем встретить курганы, которые, исходя из описаний, составленных данными экспедициями, можно отнести к эпохе бронзы.

Курганы довольно однообразны, часто вследствие антропогенных факторов, в первую очередь, сельскохозяйственной деятельности: в течение многих лет велась распашка территории, строили вблизи них кошары, летники, поэтому они практически незаметны на местности и представляют собой круглые земляные насыпи, в большинстве случаев среднего или небольшого размеров. Можно предполагать об их наличии только в том случае, когда встречаются группы курганов, число которых иногда достигает нескольких десятков, где центром, основой, являются один или несколько наиболее заметных насыпей высотой от 2 до 8 метров, в диаметре от 50 до 120-130 метров. Но чаще всего они со временем оплывают и не превышают высоту от 0,5 до 1 метра. Такие курганы находятся слева от трассы Ульдючины – Воробьёвка, в 4-5 км по направлению на юго-запад от села Воробьёвка на берегу реки Наин – Шара, в 3 – 4 км от села по направлению на северо-восток на берегу той же реки, по дороге по направлению в урочище Оджур, а также на север от села, на границе с Ростовской областью, располагается группа курганов высотой от 4-х до 10-ти метров.

Приманычская степь, вследствие обилия разнотравья и наличия выхода родников и балок, наполняемых вешними талыми водами, была удобным местом для кочевий скотоводов в более поздние времена и являлась ареной ожесточенной борьбы кочевых народов за обладание территорий, пригодных для выпаса скота. Безмолвными свидетелями этой борьбы стали курганы с каменными изваяниями, сделанными из цельных кусков ракушечника. Они были не только культовыми местами, но также служили прекрасными ориентирами в безбрежной степи.

Так, еще в 1885-м году, известный этнограф И. Житецкий, посетивший наши места, направляясь из села Элисты в село Бислюрту, на всем протяжении своего пути встречал большое количество разбросанных по степи курганов. По описанию ученого, наверху курганов находились небольшие площадки, использовавшиеся для принесения жертвоприношений в древности, и стояли каменные изваяния. Согласно отчетам, которые он представил в историко-этнографическую секцию Петровского общества исследователей Астраханского края в 1888-м году, в самой Бислюрте он обнаружил ряд обломков, носивших следы обработки рукой человека и сохранивших черты туловища и ряда других частей тела. Данные обломки местные крестьяне использовали для хозяйственных нужд.

И по сей день можно увидеть предположительно один из таких обломков, которые выполняли функцию оградных столбов, в районе детского сада «Тюльпан» села Воробьёвки, на границе двух подворьев. Он и сегодня продолжает выполнять функцию оградного столба.

Но большая часть обломков и изваяний до нашего времени не дошла, и мы не можем их увидеть, так как, разламывая, люди использовали для забутовки при строительстве фундаментов первых зданий села. Описанные каменные изваяния, скорее всего, принадлежали к остаткам памятников материальной культуры половцев, так как своим видом сильно напоминали причерноморских «каменных баб», а также каменные изваяния, расположенные у входа в Ставропольский краеведческий музей.

Приволжские и приманычские степи являлись также удобным местом, через который проходили торговые пути как с юга на север, так и с востока на запад. Одним из таких был путь, пролегавший вдоль балок восточного и западного склонов центральной части Ергенинской возвышенности. На восточных склонах этот путь проходил вдоль балки Элисты, где в последующем появилось село, а потом город Элиста, а на западных склонах, в районе реки Элисты, которая протекает на севере территории современного Воробьёвского сельского муниципального образования и является притоком реки Наин-Шара.

В XVII-XVIII и в 1-й половине XIX веков там проходил Старый Крымский тракт, связывавший Северное Прикаспие (г. Астрахань) с Северным Приазовьем и Причерноморьем. Предположительно, данный тракт проходил там же, где и тракт, связывавший крымские (византийские) города со столицей Хазарского каганата. Именно по нему в 860-м году двигался равноапостольный святой Кирилл, когда был направлен с миссионерскими целями ко двору хазарского кагана в ответ на просьбу кагана, обещавшего, если его убедят, принять христианство. Документальные свидетельства о наличии данного тракта, проходившего через местность в районе Воробьёвки, нанесены на карту Калмыцкой степи Астраханской губернии 1833 года.

Образование топонима «Элиста» происходит от первоначального калмыцкого сочетания «элстә һазр», то есть «местность с обилием песка» или «песчаная местность». Структура слова состоит из корневого элемента «элис» («элсн») – песок и суффикса совместного падежа «тә». Надо сказать, что район территории реки и балки Элисты богат как кварцевым, так и строительным песком. Здесь имеется и выход «дикого камня» – ракушечника, который использовался в более позднее время для фундаментов стационарных построек, обкладки родников, худуков (колодцев). Тут также есть выход залежей желто-красной глины. В свое время еще в середине XIX века проводились исследования и испытания проб этой глины, которая оказалась пригодной для изготовления фаянсовой посуды.

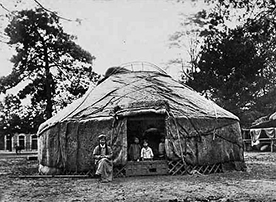

Территория, где в последующем возникает миссионерский стан Наин – Шир (село Бислюрта), в XVIII – первой половине XIX веков использовалась как место зимних кочевий калмыков, которые относились к дербетовскому Ульдючинскому роду.

На карте Европейской России и Кавказского края 1862 года, и даже более поздней карте, американской полетной карте Кавказа 1941 года, где указан хутор Цаца, вместо села Бислюрты мы можем видеть, что в местности, очерченной протеканием рек Юста (Зюста, Жуста), Бурата (Брата), и у слияния последней с рекой Наин-Шара обозначено наличие калмыцких ритуальных объектов: «Хурул» и «Цаца».

После принятия Положения по управлению калмыцким народом (1834 г.), в котором обозначалась политика проведения сокращения количества буддийских храмов, Лама калмыцкого народа добился, чтобы кумирни стали считаться большими хурулами, в которых полагался определённый штат духовенства. Малыми хурулами были объявлены часовни: цаца и субурганы.

Можно предположить, что в обозначенное время здесь располагалось стойбище, хотон, где и находился передвижной хорул (хурул), а также цаца – часовня или, скорее всего, субурган. Также на карте, по берегу реки Наин – Шара, рядом с данными сооружениями обозначены худуки, колодцы с питьевой пресной водой, которые подписаны как «Бислюрта» или «бислюртинские».

Наличие этих колодцев подтверждается воспоминаниями старожилов села Воробьёвка, которые указывали на наличие колодцев с пресной водой в пойменной части реки Наин-Шара по направлению на северо-восток от села на расстоянии от 3 до 6 км. В этом же направлении имеется группа курганов, о которых указывалось выше.

Поэтому можно сделать вывод, что на том месте, до появления миссионерского стана Наин-Шиир, ставшего основой села Бислюрты – Воробьёвки, располагались хотон и место зимнего кочевья дербетовского Ульдючин-сармаков аймака. И появление вблизи него миссионерского стана было предопределено.

Владислав ЛИТОВКИН

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.