Сыны степей в творчестве Виталия Закруткина

«Виталий Закруткин написал много, настолько много, что все его произведения не обозреть в одной статье, к тому же состоящей из «цепи» заметок», – так сказал о богатстве его творчества доктор филологических наук А. Дымшиц в предисловии к изданному в 1977 году в Ростове-на-Дону собранию сочинений писателя. Сегодня мы с глубоким чувством благодарности говорим, что в большом творческом наследии писателя, публициста, литературоведа Виталия Закруткина осталась и память о калмыках.

ОН ХАТУ ПОКИНУЛ…

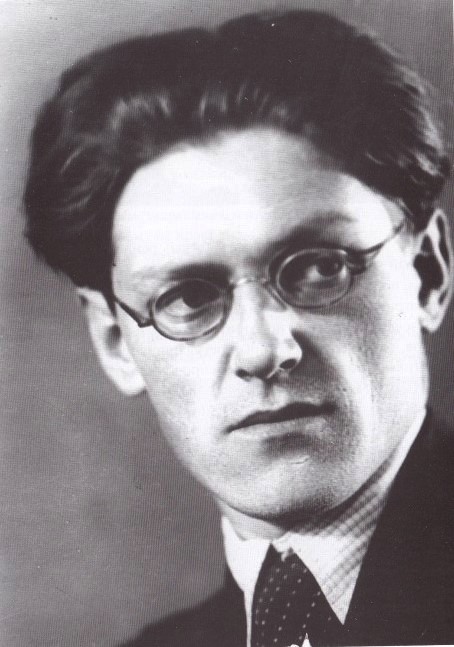

Виталий Закруткин родился 27 марта 1908-го года в Феодосии, в семье народного учителя. В 1925-м году в Одессе, куда семнадцатилетний юноша приехал для продолжения учебы, он вступил в монархическую организацию. Цель была грандиозная – свергнуть Советскую власть, вернуть в страну монархию, о которой сохранилась какая-то детская память. Через несколько месяцев всю организацию арестовали и без скидки на возраст осудили. Закруткин, как «самый активный монархист», хотя и самый младший, получил максимум – 5 лет тюрьмы. После обращения с письмом к руководителю государства нашего героя весной 1929-го года освободили досрочно.

Маховик репрессий еще не был раскручен, но наступление нового времени ощущалось, начиналось раскулачивание. Потянулись на восток товарняки. Семья Закруткина решила переехать в Амурскую область, там в поселке Завитая отец стал директором средней школы, а Виталий – учителем.

В 1932-м году, окончив Благовещенский педагогический институт, поступил в Ленинграде в аспирантуру пединститута им. А.И. Герцена. К 1933-м году относятся первые печатные выступления В.Закруткина. В 1936-м защитил диссертацию, посвященную творчеству Пушкина, и в этом же году стал работать в Ростове. Летом 1941-го года добровольцем ушел на фронт, стал служить во фронтовой газете, продолжая писать книги. В Союз советских писателей В. Закруткин был принят в 1945-м году заочно, так как находился на фронте. Как военный корреспондент он участвовал во многих боях Великой Отечественной войны. Освобождал Прагу, штурмовал Берлин, проявив при этом личную отвагу, за что был награжден орденом Красного Знамени.

ЧТОБ К СТЕПИ ПРИПАСТЬ

После войны майор запаса Виталий Закруткин связал свою судьбу с донской степью. Вначале он работал в Ростовском государственном университете, возглавлял кафедру. Но тяга к литературе победила в нем ученого. В. Закруткин поселился в станице Кочетовской Семикаракорского района. Здесь он написал произведения, получившие не только всесоюзное, но и мировое признание, – «Плавучая станица» (1951), «Матерь человеческая» (1971), роман-эпопею «Сотворение мира» (1982). Книги были отмечены государственными премиями СССР и РСФСР. Здесь же 10 октября 1984-го года завершился земной путь большого русского писателя.

Писатель имел право сказать о себе: «Я, оглядываясь на пройденный путь, все чаще думаю о том, что на всю жизнь меня привязали две темы: земля и война, вернее, человек на земле и человек на войне».

В донских степях он ближе познакомился с калмыками-казаками, бывал в соседней Калмыкии, познал судьбу и характер народа. И написал рассказы «Подсолнух» и «Млечный путь», в которых героями были калмыки.

ОТКУДА У ПАРНЯ КАЛМЫЦКАЯ ГРУСТЬ

В. Закруткин имеет самое непосредственное отношение к исследованию калмыцкого эпоса «Джангар»: как ученый, он продолжил традиции отечественной науки в исследовании национального эпоса, обогатившего мировую художественную культуру. Закруткин способствовал введению в научный оборот этнографического и фольклорного материала о калмыках, в том числе о героическом эпосе «Джангар», собранном донским просветителем И.И. Поповым. В 1940-м году в Ростове-на-Дону вышла книга «Калмыцкий эпос «Джангар» (одно из первых изданий), к которой он написал вступительную статью и примечания. Его перу принадлежит и перевод одной из песен. В. Закруткин писал о значении эпоса для калмыцкого народа: «Мечту о сказочной стране Бумбе калмыки лелеяли пятьсот лет, вкладывая в образ Джангара и его богатырей самые яркие и живые черты народа: беззаветную любовь к родине, мужество, честность, мудрость, общечеловеческую гуманность и могучую народную силу, неиссякаемую, как вечный родник...».

СОЛНЦЕ ДРУЖБЫ: «ПОДСОЛНУХ» – ЭТО «НАРН»

Рассказ «Подсолнух» был напечатан на страницах газеты «Правда» в 1957-м году. Публикация в центральном партийном печатном органе по тем временам была всегда явлением знаковым и для автора, и для читателя. В 1958-м в Москве вышла в свет книга «Подсолнух». В нее вошли рассказы «Подсолнух» и «Млечный путь», где героями были калмыки и местные жители – казаки. В 1959-м году рассказ был переведён Д. Бадмаевым на калмыцкий язык под названием «Нарн» и издан в Элисте.

Для своего времени публикации рассказов стали большой моральной поддержкой для калмыков, несправедливо обвиненных в коллаборационизме в годы войны и подвергнутых депортации. Виталий Закруткин так оценивал это деяние: «Какая же это подлость – ссылать целый народ. Мне хотелось выразить отношение русского человека к этому акту».

Краткое содержание произведения: «Старый чабан без имени, которого зовут просто

Отец, обнаруживает в телогрейке погибшего сына семечко подсолнуха. Отец сажает его в землю, не знающую влаги, из-за чего на ней никогда ничего не росло. Пожилой чабан Фока не верил, что семя может прорасти. А молодой чабан Донька был уверен в обратном. Донька бережно охраняет и поливает лунку. Подсолнух вырос. Вся округа ходила любоваться на цветок, даже неверующий Фока (имя, созвучное Фоме) принимает участие в судьбе подсолнуха, понимая, что свершилось чудо. Однажды в степи появился молодой парень, он сорвал несозревший подсолнух и лузгая семечки, продолжил свой путь. Донька готов был наказать парня. Но Отец останавливает его, говорит, что вырастили они подсолнух для пользы людям».

МАСТЕРСТВО ПРОЗАИКА

В критике 1950-60-х годов рассказ В. Закруткина «Подсолнух» был отмечен как одно из значительных произведений, посвященных «человеку на земле». Рассказ относили к «деревенской прозе». Богатство содержания и смыслов, идейно-художественное своеобразие определялось, как и в других произведениях, тем, что прослеживается взаимосвязь человека и природы, их взаимопроникновение и продолжение друг в друге. Ал. Дымшиц отмечал, что «Подсолнух» написан «строго, сурово, как строги, суровы и немногословны его герои – калмыцкие чабаны и их русские товарищи». Он писал о В. Закруткине как об отличном новеллисте, рассказчике, поэте в прозе.

Критики совершенно справедливо соотносили «Подсолнух» с рассказами «Старик и море» Э. Хемингуэя и «Судьба человека» М. Шолохова, отмечая могучий и самобытный стиль В. Закруткина. Рассказ «Подсолнух» получил и международное признание. Его издали в Чехословакии, он каким-то образом оказался в Непале, где его распространяли в рукописных копиях. Канадские литераторы Дайсон и Шарлотта Картер очень высоко оценили «Подсолнух», делая лестные для автора сравнения с известными образцами американской и советской прозы.

И всё же рассказ «Подсолнух», как нам кажется, был недооценен советской критикой.

О ЖАНРОВОЙ ПРИРОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Прежде всего, по-новому открывается жанровая природа произведения. Дымшиц считал, что «повествовательная манера «Подсолнуха» лишена явственных литературных традиций». В основу произведения положена быль. Критика отмечала, что уже в начале своего творческого пути Виталий Закруткин понял, что можно глубоко изобразить только то, что хорошо знаешь. В каждом его произведении – судьбы людские, счастливые и несчастные, полные неожиданных поворотов, падений и подвигов, простые и сложные, как сама жизнь.

Однако в контексте современных научных исследований рассказ «Подсолнух» можно определить как новеллу. В русской литературе новелла — редкий жанр, таким он был и в советский период. С этим произведением В. Закруткин предстает как еще один писатель, продолживший традиции русской новеллы, начатые Пушкиным.

МИФОПОЭТИКА

В произведении показаны две культуры – славянского и калмыцкого народа, который относится корнями к монгольской культуре. В основе мифопоэтики этих разных по верованиям народов лежит нечто общее и незыблемое – преклонение перед силой Природы, природными стихиями, любовь к родной земле, единение человека с Природой.

Мы, калмыки, исповедующие буддизм и в

то же время сохраняющие традиции поклонения Вечному Синему Небу, можем говорить о смыслах рассказа, рассматривая содержание с позиции тенгрианства. Заметим,

что к образу Неба Закруткин обратится ещё раз, назвав другой рассказ «Млечный путь». Представляется, что рассказ «Подсолнух» – это произведение с философским подтекстом, причем двух мировых культур – христианской и буддийской. И когда мы говорим о взаимодействии культур и литератур народов, то должны вовлекать в контекст разговора обязательно и рассказ Виталия Закруткина «Подсолнух». Понятно, что в короткой газетной статье не скажешь в подробностях о богатстве смыслов произведения. Но для задела, думается, этого достаточно.

ЛОКАЦИЯ

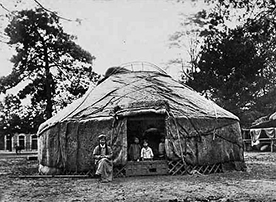

Есть одна любопытная подробность. Исследователями и учителями литературы место событий определяется в зависимости от

места проживания героев. Хотя, заметим, что вопрос о пространстве рассказа был предметом внимания критиков и литературоведов. Если исходить из исследования доктора филологических наук Л. Егоровой, то тему калмыцкой степи литературовед связывает с чабаном Бадмой. В 1989-м году в Москве «Воениздат» выпустил книгу Закруткина под названием «Подсолнух», в котором издание было представлено как рассказ о судьбе старого калмыка-чабана.

Отметим, что экранизация рассказа «Подсолнух», в отличие от экранизации рассказа «Млечный путь», была осуществлена без участия калмыцких актеров, тем самым привязывая локацию окончательно к сальским степям.

Из истории создания рассказа, описанной самим писателем в автобиографической прозе «От земли к земле. Страницы о себе» (1972-1977), читатель может увидеть, как появился «Подсолнух». Замысел произведения возник во время поездки на Черные земли, расположенные в Калмыкии. Здесь он увидел подсолнух и услышал рассказ о чабане, посадившем растение в память о погибшем на войне сыне.

ПРОТОТИП

Учитель русского языка и литературы Л. Токарева считает, что «по сюжету герои произведения – калмыцкие чабаны (главные герои – Отец, чабан Бадма) и их русские товарищи». И всё же кем был по своей этнической принадлежности главный герой рассказа «Подсолнух», которого все звали Отец, кто был прототипом старика-чабана?

Имеет ли значение вопрос об этнической идентичности? Ответим: для произведения высокого художественного мастерства, каким является рассказ «Подсолнух», не имеет значения. Такова природа художественного творчества, общечеловеческого смысла текста в силу его гуманистического предназначения, пронизывающего чувства человека независимо от его национальной принадлежности.

Рассказ «Подсолнух» напоминает историю возникновения песни «Журавли», получившей всенародное признание. Известно, что в стихах Р. Гамзатова вначале говорилось о джигитах, аварских парнях, не пришедших с полей сражений Великой Отечественной войны. Среди них были два брата Расула Гамзатова. Марк Бернес, увидев стихотворение в журнале «Новый мир», захотел записать песню. Стихотворение поразило его своей энергетикой. Бернес связался с переводчиком Гребневым и предложил ему внести несколько изменений. В частности, вместо «джигитов» певец предложил использовать слово «солдаты»: таким образом Бернес расширял аудиторию, она охватила огромное число людей, потерявших в войне за Отечество своих отцов и сынов (а дело происходило через 20 лет после войны). Наум Гребнев связался с автором. Расул Гамзатович согласился с коллегой, и так появился канонический текст, ставший реквиемом павшим солдатам Великой Отечественной. Сам Гамзатов говорил, что на него произвели впечатление два артефакта памяти: журавли как символ жертв атомной бомбардировки в Японии и памятник братьям Газдановым в Северной Осетии, не вернувшимся с полей сражений. Песня «Журавли» О. Фельцмана на стихотворение Расула Гамзатова обрела символическое звучание и была тепло принята нашими соотечественниками.

Нечто подобное мы видим в рассказе «Подсолнух», где нет указания национальности Отца. Главный герой стал воплощением славянского Небесного и общемонгольского Тенгрианского символа отцовства. Он утверждает смысл жизни человека на Земле, которым является его деятельность. Объект этой деятельности Подсолнух, воспринимаемый как олицетворение Солнца, взращенный влагой, которую добывает человек. Так возникает единство Неба и Земли, пространства Солнца и Степи, Человека и Природы, Отца и Сына, Семени и Ребенка, Труда и Плода трудов человеческих, которое и есть Жизнь. Уходит человек, рождается новое поколение. Жизнь продолжается. В делах, памяти. Произведение утверждает человеческие возможности, упорство, преодоление, сострадание, целеустремленность, порядочность, веру.

УВЕКОВЕЧЕН В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

По произведениям В. Закруткина сняты художественные фильмы «Без вести пропавший» (1956), «Матерь человеческая» (1975). В 1977–1980-х годах в Ростовском издательстве вышло собрание сочинений писателя в четырех томах. В течение ряда лет В. Закруткин избирался секретарем правления Союза писателей РСФСР и депутатом Ростовского областного Совета народных депутатов. Он награжден многими орденами и медалями. В Семикаракорске имя Виталия Александровича Закруткина носят проспект и pайонная библиотека.

Думается, и в Калмыкии можно было бы увековечить имя человека, сказавшего гражданам большой страны добрые слова о калмыках. В декабре исполнится 80 лет преступной депортации калмыцкого народа. А в эти дни мы отмечаем 115-летие со дня рождения российского писателя, большого друга нашего народа, талантливого человека, олицетворяющего самобытный характер русского человека, Виталия Александровича Закруткина.

Николай МАНДЖИЕВ

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.