Родство по крови и таланту

Очередной материал нашей рубрики мы решили посвятить талантливым родителям и их детям. А 6 июня, в день рождения великого Пушкина, уместно поговорить о семейных династиях в литературе.

Примеров талантливых отцов и их детей – продолжателей семейных традиций немало. В мировой литературе это Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын. В русской литературе известны такие замечательные литературные династии, как Пушкины, Чаадаевы, Вяземские, в литературе советского периода – Валентин Катаев и его сын Павел Катаев, Николай Гумилев, Анна Ахматова и их сын Лев Гумилев. Драгунские Виктор и Ксения, Корней Чуковский и дочь Лидия, Носовы Николай и Игорь...

В калмыцкой литературе литературных династий не так много, но случаи, когда дети стали продолжателями дела отцов, есть. В литературе известны Дорджиевы – писатель Басанг Бюрюнович и его дочь литературовед Данара Басанговна, в науке Кичиковы – известный джангаровед Анатолий Шалхакович и литературовед Байрта Анатольевна, в культуре и искусстве – художник Гаря Рокчинский и искусствовед Светлана Гарриевна, Санджиевы – отец Никита Амолданович и его дети Дмитрий и Вера, художники Поваевы – Александр Михайлович и его дочь Халга.

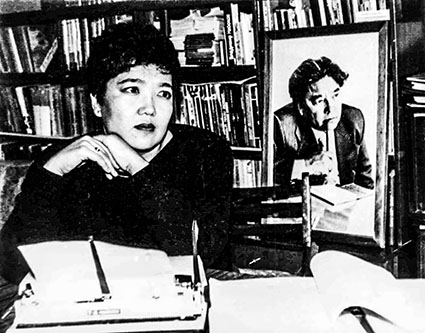

Есть у нас одна семейная династия и писательская. Это Михаил Ванькаевич и его дочери Эльза и Римма Хониновы. Особенно подчеркнем роль в продолжении семейной литературной традиции Риммы Михайловны, которая не только продолжила дело отца, но и стала его главным биографом, библиографом.

– В калмыцкой литературе вы представляете известную писательскую династию. Какую роль сыграл в этом Михаил Ванькаевич как отец и наставник?

– Прежде всего, он передал мне писательский дар. Из шести детей я стала его творческой наследницей. Была его помощницей в литературном труде с 5 класса: печатала рукописи, занималась корреспонденцией, разбирала личный архив и домашнюю библиотеку.

Писательский труд был мне знаком на отцовском примере. Я видела, как много он читал, учился, работал. Когда захотела поступать в Литературный институт, он помог с написанием моих первых рассказов для творческого конкурса, публикацией в местных газетах. Отец не отговаривал, но сказал, что в литературе очень трудно реализовать себя и мужчине, а женщине – тем более. В 17 лет еще неизвестно, есть ли у человека талант, станет ли литература его жизненным призванием. Поэтому советовал выбрать близкую профессию, связанную с гуманитарными науками. Я благодарна ему за тот мудрый совет. Теперь уже можно говорить о том, что я состоялась как ученый и как литератор: доктор филологических наук, член Союзов писателей России и Белоруссии.

Этот благословенный дар проявился, как у отца, в прозе, поэзии, драматургии. Отец приснился мне на третью ночь после ухода из жизни 22 сентября 1981 года. Он стоял за стеклянной верандой, смотрел на меня, словно прощаясь, передавая свое художественное наследие. Этим и занимаюсь с тех пор: пишу статьи, монографии, учебные пособия о его жизни и творчестве, издаю его произведения, воспоминания о нем.

– Какие строки посвящений друзей вашего отца, на ваш взгляд, наиболее точно отражают его личность?

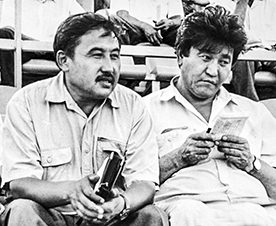

– Думаю, что четверостишие Михаила Дудина: «Горячему, упорному, живому, словно ртуть, я благодарен Черному за очень светлый путь». А еще название документальной повести про отца партизанского командира Александра Демидова «В атаку поднимался первым». Это масштаб личности, поэта, воина, гражданина, патриота. У него было боевое имя Миша Черный, которое во время войны знали друзья и враги.

– Как складывались отношения отца и дочери? Он был строгим?

– Говорят, если дочь похожа на отца, то будет счастлива. Так оно и есть. Он был строгим, но добрым отцом. Ко всем своим детям. Не ругал нас, но мы сами боялись его огорчить, разочаровать. Никогда не перечили, слушались, старались не мешать его труду и отдыху. Он был для нас наглядным примером ответственного отношения к семье, учебе, работе, людям, обществу. У нас все время жили родня и друзья, приезжавшие в больницу, на учебу, по другим своим делам, наша семья была хлебосольная, радушная, несмотря на то, что зарабатывал только отец. На праздники родные собирались большой дружной компанией. Любил дарить подарки, радовался чужим успехам, всегда помогал другим, чем мог.

– Когда вы впервые обратили внимание на творчество отца, с каким событием это было связано?

– Мы все, мама и дети, знали его произведения, он читал их нам, мы сами читали. Когда я училась в десятом классе, отец посетовал на то, что не со всеми переводчиками ему везет, высказал пожелание, чтобы в будущем я переводила его стихи. Конечно, я знала эту проблему, но не была уверена, что смогу когда-нибудь заняться переводом. С 1998 года впервые стала переводить его стихи, поэмы, издавать совместные книги: «Час речи», «Стану красным тюльпаном», «Ландшафт истории», «Материнский хлеб». Некоторые хрестоматийные стихи перевела заново, чтобы точнее передать авторский замысел. Как-то Алексей Балдуевич Бадмаев, пригласивший меня в наш Союз писателей, сказал, что отцу повезло со мной, мол, есть кому заниматься его творческим наследием, не у всех писательских семей остались такие наследники. Я знала многих наших калмыцких писателей, потому что с ними дружил отец, поэтому изучаю калмыцкую поэзию, такую родную и близкую мне, перевожу стихи наших классиков и своих друзей.

– Алексей Балдуевич был абсолютно прав: кровное родство гармонично переплелось с поэтическим... Римма Михайловна, в России этот год проходит как Год семьи. Какие произведения Михаила Ванькаевича, по вашему мнению, можно отнести к семейной тематике?

– Для отца, как для всех калмыцких классиков, характерно отражение в творчестве семейных ценностей, столь важных в нашей национальной традиции. Семья – основа рода, Родины. Много стихотворений и поэм у отца посвящены его родителям, братьям. В основе одной из моих любимых поэм «Сказание о закопченном тагане» лежит калмыцкая легенда о долге детей перед матерью. Отец еще в юности лишился родителей и вспоминал о них, Хонине и Байн, и в прозе, и в поэзии. В сибирской ссылке собрал под одной крышей свою родню, заботился о ней, берег детей и стариков. Детской аудитории адресованы его стихи, сказки и поэмы «Хитрый Ёж», «Мой верблюжонок».

– У Михаила Ванькаевича есть стихи, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину, 225-летие со дня рождения которого отмечается 6 июня в нашей стране. Он неоднократный участник пушкинских торжеств в Москве, Михайловском, Калмыкии...

– Да, он был одним из первых среди калмыцких поэтов, кто был приглашен Ираклием Андрониковым на Пушкинский праздник поэзии в 1969 году и позднее. У него есть несколько стихотворений на пушкинскую тему, очерки, воспоминания. Когда демобилизованный с фронта он уезжал в сибирскую ссылку в сентябре 1944 года, взял с собой из дома две книги: эпос «Джангар» и пушкинский сборник. Перевел несколько стихотворений русского поэтического гения, который был ему во многом близок. У отца, как у Пушкина, не было инстинкта поэтического самосохранения, говоря словами Владислава Ходасевича. Отец, по сегодняшним меркам, рано ушел из жизни, в 60 лет. Я уже старше его.

– Меняется ли со временем ваше отношение к Михаилу Ванькаевичу, отцу и писателю?

– Конечно. Поскольку изучаю его биографию и творчество как литературовед, готовлю его собрание сочинений, перевожу его произведения, сама как писатель работаю в разных жанрах, начинаю лучше понимать его вклад в семью, в литературу, культуру и общество, оценивать масштаб его личности, не оцененной в должной степени. Отец считал себя счастливым человеком: у него была замечательная семья, дети и внуки, истинные друзья и соратники. Его отличало жизнелюбие во всех проявлениях, он был оптимистом и борцом в ту эпоху, став воистину народным поэтом, героем своего народа.

– Как вы считаете, память о поэте, прозаике, драматурге Михаиле Хонинове сохраняется?

– Память должна быть действенной, не на словах. Это, с одной стороны, увековечивание его имени в названии улиц в Элисте и Березино, наименовании Большецарынской школы №2 Октябрьского района, установлении бюста на родине в Цаган-Нуре. С другой стороны, издание и переиздание книг писателя, в том числе о нем, изучение его биографии и творчества в виде статей, курсовых и выпускных квалификационных работ, как, например, в КалмГУ и КалмНЦ РАН, в Белоруссии, новые переводы его произведений, например, это антология одного хониновского стихотворения «Стану красным тюльпаном» на 34 языках народов мира и России, изданная в 2021 году.

В целом вопросы сохранения памяти касаются всей нашей калмыцкой литературы. Помнить – значит знать.

– Благодарю за интервью.

Ведущая рубрики: Раиса ДЯКИЕВА, доктор педагогических наук, профессор КалмГУ

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.