Судьбы её простое полотно

Жизнь и судьба многих сотен людей была связана с работой в старейшем издании республики, газете «Хальмг үнн». Зачастую пишут и рассказывают только о главных редакторах и журналистах, а ведь деятельность редакции во многом требует усилий людей разных специальностей.

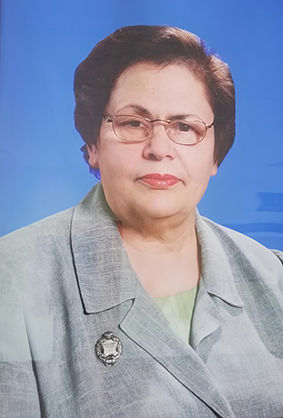

Немалую долю труда вкладывают в издании газеты корректора. Одна из них Галина Нарановна Гонгошева, которая 30 лет проработала корректором в национальной газете. Жизнь республики в период восстановления и развития нашла отражение на страницах газеты, в которой трудились Галина и ее коллеги. За эти годы через ее руки прошли почти восемь тысяч экземпляров газеты. Каждый экземпляр надо было вычитать, выправить и довести до выхода в свет.

Юная девушка из поселка Лиман Астраханской области и думать не могла, что жизнь ее будет связана с газетой. Но судьбе было угодно, что ее прекрасное знание родного языка оказалось востребованным в республиканском издании. Галина Гонгошева пришла работать в «Хальмг үнн» в далеком 1961-м году.

Долгая дорога к матери и сыну

В это время Галина и познакомилась со своим будущим мужем. После полугода свиданий молодые люди решили пожениться. Оба – из небогатых семей, поэтому пышной свадьбы не получилось, были любовь и желание строить свою жизнь. Родился сын Баатр. Молодые жили на улице Улан Туг, надо было топить печку, носить воду из колодца, все приходилось делать с ребенком на руках.

Мать Галины с тетей пытались несколько раз приехать к ней, но приезжали в г. Каспийский (ныне г.Лагань) или в п. Улан Хол, а дальше не было дороги и попутного транспорта, так они и возвращались снова домой. Потом мать каким-то образом сумела добраться в г. Элисту и увидеть внука. Баатру достались любовь и забота бабушки Байн, она забрала их с собой домой, в п. Лиман. И, пока Галина была в декретном отпуске, они находились под неусыпной заботой бабушки и дедушки.

Галина вышла на работу через год и два месяца, оставив сына у матери. Часто приходилось его навещать, так как сын болел. Доезжала в г. Каспийский, там переночует и идет в аэропорт, откуда летали «кукурузники» в п. Лиман. Зачастую Галина была единственным пассажиром. За 15 минут они долетали до Лимана. Посадочная полоса находилась далеко от поселка. И дальше Галина пешком шла минут сорок. Такой долгой была дорога к маме и сыну. И так приходилось добираться в п.Лиман практически ежемесячно. Галина Нарановна с благодарностью вспоминает ответственного секретаря газеты Дорджи Манджиевича Босхомджиева, который входил в ее положение и отпускал на встречу с сыном.

Сейчас в Лиман можно доехать напрямую по современной дороге. А раньше, особенно в распутицу, когда бездорожье было обычным явлением, каждая поездка в родное село отнимала у молодой матери много сил и времени.

Сладость мерзлой

картошки

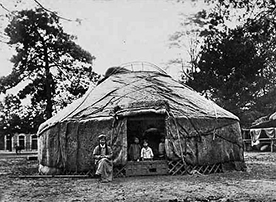

О своих детских годах Галина Гонгошева вспоминает так: «Мои родители попали в село Черный Мыс Сургутского района Тюменской области Ханты-Мансийского округа. Было очень холодно, до 40 градусов мороза. (А мы беседовали при 40- градусной жаре в Элисте, возле памятника «Исход и возвращение».)

Ссыльных калмыков поместили в одном доме, где в каждом углу ютилось по семье. Старики, женщины и подростки работали на лесоповале. Галина помнит, как сестра мамы, тетя Цаган, отморозила пальцы ног. Было холодно и голодно. В течение дня пили воду и ели маленький кусочек ржаного хлеба, который выдавали по карточкам родителям. И хлеб этот хранился у дедушки в мешочке под подушкой. Дед нарезал хлеб тонкими кусочками и раздавал всем во время еды».

Дети бегали на поля, где в прошлогодней ботве находили клубни картофеля. Дома эту картошку они нарезали кружочками и раскладывали на горячей плите, чуть поджарив, переворачивали, затем с удовольствием съедали. Мерзлая картошка в тепле скукоживалась и уменьшалась в размерах. Тем не менее слаще этой картошки тогда ничего не видели и не пробовали. Сладость мерзлой картошки и сибирское детство слились в одно целое в воспоминаниях Галины Нарановны.

Гале было три годика, и ей все время хотелось есть. Она всю ночь плакала, не давая спать бедным соседям, которым утром надо было опять идти валить лес. Голодные, холодные, не выспавшиеся из-за плача, соседи в сердцах говорили: «Хоть бы замолкла эта крикунья навсегда». «А я выжила вопреки всему и стала достойным человеком, отметила свое 80-летие», – смеется сквозь слезы Галина Нарановна. И с грустью вспоминает родителей, которые вырастили и воспитали четверых своих детей трудолюбивыми, привили им добрые качества: уважение к людям и почитание традиций, научили не бояться трудностей. «Дед наш, Хабаев Гонгош Бадмаевич, папа – Гонгошев Наран Гонгошевич. Имя деда стало фамилией отца. А тетя, сестра отца, была записана в документах, как Бадмаева Нина Гонгошевна. Я не меняла фамилию, так и живу, несу фамилию отца, – продолжила рассказ Галина Нарановна. – Когда из Сибири вернулись, родителям было за семьдесят, но они работали».

Наш дружный коллектив

– Всегда вспоминаю наш коллектив,– делится Галина Нарановна. – Как мы все дружно трудились, помогали друг другу. Вместе со старшим поколением, прошедшим войну и ссылку, работали дети Сибири, многие из них были из числа тех, кто первыми после ссылки получили высшее образование. Помнится, они писали обо всем, что происходило в республике, часто выезжали в командировки в районы и села. Из их материалов мы, как первые читатели, узнавали, что нового происходит в том или ином селе, кто стал Героем Социалистического Труда, где построили новый клуб, где выступают сельские агитбригады. Если вдуматься, то своим ежедневным трудом мы все создавали летопись нашей республики.

У нас был достаточно большой коллектив. Помимо основной работы, мы участвовали во всех общественных делах и спортивных соревнованиях. И долго потом вспоминали, как далеко закинула гранату Бэлла Аппельевна, сколько раз отжался Басанг Асяевич, как быстро бежал Витя Айтаев … Все это порождало много смешных случаев, которые становились редакционными байками. Они запоминались, благодаря тому, как весело их рассказывали Сергей Бартунов, Борис Летуев и другие шутники, которых было в редакции немало. И при всем том я ни разу не слышала ни одного бранного слова, неприличного анекдота, шутки были веселые и добрые, которые сплачивали коллектив.

Очень много работы было во время пленумов обкома партии и сессий Верховного Совета республики. Тогда печатались большие доклады и отчеты этих заседаний. Сейчас я удивляюсь, как наши журналисты умудрялись записывать выступления и сразу сдавать эти материалы в номер. Ведь тогда не было диктофонов. Они, разделив текст по частям, переводили доклады на калмыцкий язык. Кто-то переводил сразу с листа и диктовал машинисткам, как, например, Дорджи Манджиевич Босхомджиев, Бембет Дорджиевич Бакаев. Другие переводили, писали от руки, а машинистки печатали. Со временем и молодые журналисты научились переводить и диктовать сразу машинисткам. Потом этот текст, который перевели и напечатали, направлялся в типографию, где его набирали на линотипе. После набора на линотипе к работе приступали мы, корректора и подчитчики, вычитывали гранки, несли их на правку, потом верстались полосы, которые мы снова вычитывали, вносили правки, потом газетные полосы читали дежурный редактор, главный редактор: шла кропотливая работа.

Газета молодости нашей

– Когда я начинала работать, типография находилась в полуподвальном помещении старого здания, на том месте сейчас располагается здание Нацбанка. В полутемной большой комнате мы видели только ноги проходящих по улице людей. В середине комнаты находилась печь, которую с утра растапливала техничка, а в течение дня мы по очереди подбрасывали дрова и уголь, так поддерживали тепло в комнате.

В ту пору многое делалось вручную, и процесс выпуска газеты шел долго. Сначала тексты набирались на линотипе, помнится, как мы стремились быстрее перехватить и почитать гранки, набранные Линой Останиной. Удивительно, но она набирала калмыцкий текст быстро и без ошибок. Иногда она приходила к нам и показывала слова, которые были напечатаны с ошибкой. Видимо, у нее была фотографическая память. Верстали полосы Цаста Коколдаевна и Анна Абрамовна. Сейчас я с удивлением вспоминаю, как Анна Абрамовна говорила о том, что в Библии написано: не будет войн, но люди будут умирать.

Сверстанные и выправленные полосы бывали готовы где-то за полночь, и мы носили полосы на вычитку дежурным редакторам по домам, а жили они на разных улицах, и ходить ночью было страшно. Ждали, когда вычитают, и несли полосы в типографию. Вносили последние правки и сдавали газету в свет. Иногда это бывало под утро. Когда перешли в новую типографию, там стали развозить своих рабочих и нас заодно.

Много лет мы проработали вместе с Бэллой Аппельевной Джемчугиновой, Зинаидой Ивановной Почтаревой, Гиляш Шининовной Цатхлановой, Тамарой Улюмжиновной Поляковой. Трудно пересчитать, сколько полос газеты мы вычитали и довели до выхода в свет.

Менялись и приходили новые люди, но многие не приживались, поскольку очень трудно было работать допоздна, иногда сутками. И мало кто выдерживал этот ненормированный труд. Особенно тяжело было тем, у кого были дети, семья. Наши дети практически выросли рядом с нами на нашей работе, мы рады, что они стали достойными людьми и нашли свою дорогу в жизни. А моя дорога в жизни была связана с газетой «Хальмг үнн».

Ровно 30 лет я проработала в редакции газеты. Здесь прошли мои юность, зрелые годы, выросли мои дети: Баатр и Гиляна. Радуют своими успехами шестеро моих внуков. И, когда беру в руки газету «Хальмг үнн», я будто вижу родные лица тех, кто работал рядом со мной все эти долгие годы.

Галина ХЕЙЧИЕВА

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.