Борьба с песками в XIX веке

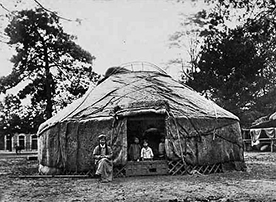

Географическое положение и природноклиматические условия Северного Прикаспия, а также антропогенный фактор предопределили образование обширных площадей песков на Юге России, в первую очередь на территории нашей республики. В настоящее время проблема опустынивания и деградации земель Калмыкии крайне актуальна и носит глобальный характер. Вместе с тем необходимо отметить, что организация пескоукрепительных мероприятий в Калмыцкой степи была предметом обсуждения еще в XIX веке.

Наступление песков и, соответственно, сокращение земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской губернии на протяжении XIX столетия вызывали особую озабоченность не только у местных властей, но и у профильного министерства государственных имуществ, которое организовало сбор сведений на местном уровне с целью научной организации пескоукрепительных работ. В ежегодных отчетах главного попечителя имеется информация о распространении песков в ряде улусов. Анализ делопроизводственной документации улусных управлений показывает, что проблема распространения летучих песков являлась одной из важных и постоянно находилась на контроле Управления государственными имуществами Астраханской губернии. Об этом свидетельствует постоянная переписка с попечителями тех улусов, где данный вопрос стоял наиболее остро. Из семи калмыцких улусов в пяти – Александровском, Эркетеновском, Яндыко-Мочажном, Харахусовском и Александровско-Багацохуровском – эта проблема имела место: в количественном отношении площадь песков составляла 375 006 десятин из 4 020 009, или 4,99%.

Например, в предписании Управления государственными имуществами Астраханской губернии от 13 мая 1893 года, направленном попечителю Александровско-Багацохуровского улуса и заведующему Александровским улусом, отмечается, что управляющий «обратил особенное внимание на тот значительный вред, который причиняет сельскохозяйственным угодьям во многих местностях России распространение сыпучих песков…»

Комиссия для обсуждения мероприятий по закреплению сыпучих песков в Астраханской губернии при министерстве земледелия и государственных имуществ, проявляя озабоченность динамикой поступательного движения сыпучих песков, в октябре 1898 года обратилась с просьбой к заведующим казенными оброчными статьями «в возможно скорейшее время» предоставить сведения об их состоянии за последние 10 лет.

31 марта 1899 года Управление калмыцким народом сообщило попечителю Александровско-Багацохуровского улуса об образовании по приказу управляющего государственными имуществами Астраханской губернии подготовительной подкомиссии для сбора и обработки фактического материала о количестве отдельно взятых площадей, покрытых в губернии сыпучими песками.

В программе было дано четкое определение, что сыпучие (или летучие) пески – это пески, которые совсем или почти лишенные растительности и передвигающиеся с места на место силой ветра. Интерес представляет сама программа сбора сведений о песках, в которой отражались данные по размерам песков и барханов, количество и глубина худуков, а также людей, скота, осадков и т.д. Анализ позволяет сделать вывод о том, что запрашиваемая информация, прежде всего, имела хозяйственно-экономическое значение.

Летом 1909 года Лесной департамент командировал в Астраханскую губернию вице-директора Н.В.Грудистова вместе с ревизором лесоустройства А.В. Костяевым для ознакомления с ходом пескоукрепительных работ, проводимых за счет казенных средств, и выработки плана дальнейшей деятельности. Результаты этой поездки, так же как и сведения, почерпнутые из дел Лесного департамента, легли в основу брошюры и изданы в Санкт-Петербурге в 1910-м году.

Доклад председателя Сельскохозяйственного общества астраханских калмыков Александра Иодковского на втором метеорологическом съезде при Императорской Академии наук, состоявшемся 11-17 января 1909 года, содержал анализ проведенной работы по организации в Калмыцкой степи метеорологических станций. Иодковский был потомственным дворянином Киевской губернии. Он окончил Астраханскую классическую гимназию и после завершения военной карьеры 29 мая 1906 года был откомандирован к временному исполнению должности заведующего калмыцким народом. Основное предложение его заключалось в учреждении простейших станций (метеорологических) на Можарской заставе, в селе Элисте (или Ремонтном), Тундутове, Харахусах и на 30-тысячном участке Хошеутовской оброчной статьи, отмежеванной под закрепление особой комиссии. Опытный чиновник видел перспективу в местных станциях, утверждая, что «не связанные телеграфом с Главной физической обсерваторией, они не будут, конечно, давать материала для предсказания погоды, а тем более корректировать ежедневные бюллетени, но со временем они дадут ряд других показаний «о прошлом», ценных обсерватории и теперь, и впоследствии».

Таким образом, процесс организации пескоукрепительных работ в Калмыцкой степи сопровождался детальным изучением территорий, охваченных песком, при этом сбор полевого материала осуществлялся на местах чиновниками улусной администрации, в том числе и по специально разработанной программе с забором проб и т.п., которая послужила эмпирической базой в деле становления теоретических основ пескоукрепления.

Юлия ШУРГУЧЕЕВА, научный сотрудник КалмГУ, проект РНФ № 22-18-00313 «Трансформация кочевых обществ Юга России в контексте природно-климатических факторов XIX-XX вв.»

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.