Кочевые народы Юга России: калмыки, ногайцы и туркмены в 1920-е гг.

В историческом прошлом кочевническим народам Юга России (калмыкам, трухменам, ногайцам), как отмечали исследователи, был свойственен повышенный уровень социальной изолированности и национальной обособленности, сложившийся, видимо, в силу отдаленности кочевий от мест большого скопления людей, природной замкнутости,незнания основного языка межнационального общения — русского и пр. Исследователи, говоря о природной замкнутости и национальной обособленности кочевых народов, отмечали, что если калмыцкий кочевой народ еще имел какие-то контакты и навыки общения в быту с русскими земледельцами, то туркмены связывали с ними исключительно только торгово-арендные отношения. Кочевники-туркмены и ногайцы в силу своей обособленности довольно неохотно шли на контакт с русским населением [Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта № 22-18-00313, https://rscf.ru/project/22-18-00313/. «Трансформация кочевых обществ Юга России в контексте природно-климатических факторов (XIX XX) вв.»].

В первые послеоктябрьские десятилетия кочевые народы Юга России все еще сохраняли указанные выше природные качества, а также сильный родовой дух, крепкие родовые взаимоотношения, социальную изолированность и пр. Конечно же, власти не надеялись на скорейшее исчезновение исторически сложившихся специфических особенностей национального характера кочевых народов. В этих обстоятельствах властным структурам необходимо было выстраивать свою работу по политической организации, социально-экономическому и культурному строительству калмыцкого, туркменского, ногайского кочевых народов с учетом национального своеобразия каждого из них. Они, несомненно, принимали во внимание весьма разнообразную национальную и религиозную пестроту южнороссийского региона и в связи с этим сложившуюся сложную палитру межнациональных и межконфессиональных отношений, которые в те годы, надо сказать, были далеко не идиллическими, проявлявшиеся зачастую в виде жарких споров и порой жестких конфликтов местного населения с властными структурами и представителями других народов. Советскими органами власти проводился комплекс управленческих превентивных мер, направленных на снижение межнациональной, межконфессиональной напряженности. Так, например, в Туркменском районе для преодоления возникших конфликтных прецедентов между властями и туркменским населением в качестве непосредственных посредников привлекались татары близкие туркменам по духу и религиозным воззрениям. Об этом наглядно свидетельствует архивный документ, извлеченный из Государственного архива Ставропольского края: «По причинам их фанатизма, обычая, нравов и религии общаться с русским населением не могут и единственное спасение привлечь на помощь более близко стоящую нацию — просим в интересах сохранения данной народности, переселить 5–6 тыс. татар в Туркменский район как более развитых из всех народов тюркского племени могущих реально, культурно и экономически на них влиять в развитии туркмен и вообще по всем областям жизни»(Государственный архив Ставропольского края).

Особенно тревожили власти многочисленные факты неприязненных отношений между коренными скотоводами и пришлыми русскими крестьянами,самостоятельно захватившими пастбищные земли кочевников. Пахотноспособные калмыцкие степи привлекали к себе переселенцев, оседающих в приграничной полосе. Наличие рядом неиспользуемых или, на первый взгляд, кажущихся свободными благодаря специфичности калмыцкого хозяйства, естественно побуждало последних к их использованию. Оно шло разными путями, но наибольшее распространение имели самовольные захваты. Та десятиверстная полоса, отделявшая русские наделы от калмыцких земель и предназначенная для совместного использования, вскоре после появления русских фактически была захвачена ими, а местами они заходили и дальше вглубь степи.

В результатеместное население лишалось лучших пастбищных угодий и свободного доступа к водным ресурсам (в виде небольших речушек, собственноручно вырытых колодцев, из которых кочевники пили сами и поили свой скот), потеря которых в условиях засушливой степи затрудняло ведение скотоводческого и земледельческого хозяйства.

В августе 1925 г. состоялось специальное заседание Президиума ВЦИК по вопросу об урегулировании положения русского населения в автономных республиках и областях РСФСР. Высший правительственный орган власти вынес решение: Поставить внимательное и детальное изучение земельных отношений во всех автономных республиках и областях с пестрым национальным составом и наметить землеустроительно-переселенческие мероприятия по урегулированию земельных отношений, как-то, так и других должно быть произведено под непосредственным наблюдением Особой Комиссии ВЦИК.

К середине 1920-х гг. власти в целях снятия социальной и межнациональной напряженности выработали алгоритм и последовательность действий при решении вопросов землеустройства в кочевых территориях. В первую очередь приоритет отдавался земельному устройству «туземного кочевого и оседлого населения». Во второй очереди стояло пришлое население, которое «самовольно захватило земли в колонизируемых колониях». Затем по остаточному принципу заселялись крестьяне «на свободные земли колонизируемых районов путем переселения». В рамках принятого властями переселенческого алгоритма, к примеру, в Северо-Кавказском крае в 1926 г. «емкостью в 23 000 душевых долей в ней было устроено 5801 душ самовольцев».

В 1920-е гг. не было полной ясности об абсолютном и относительном числе кочевников, проживавших в 1920-е гг. на Юге СССР. В степных местностях данного макрорегиона имелись трудности экономического учета и контроля. Так, не получалось в достаточной степени изучить товарность кочевой экономики (Российский государственный архив социально-политической истории). Размытость и нечеткость определения основных критериев и признаков, характеризующих формы и типы хозяйствования, затрудняли подсчет кооперированных хозяйств, единоличников и батраков у каждого этноса. Определенные сложности возникали при определении числа оседлого, кочевого и полукочевого хозяйства, так как не было четкого определения их квалифицирующих признаков. Так, власти Калмыцкой автономной области испытали некоторое затруднение в определении количества оседлых хозяйств на территории, каковых, на их взгляд, должно быть больше, чем считалось. В результате власти произвольно решили, что произошло «искусственное завышение числа полукочевых и кочевых». В качестве примера они ссылались на Чилгирский сельсовет Центрального улуса Калмыкии, где из 300 хозяйств только 35 не имели домов. Там были школа, медпункт, колхозный хоздвор. Тем не менее, данный сельсовет был отнесен к полукочевым. Власти также не имели четкого представления о количестве желающих заняться, исходя из природно-климатических условий территории, тем или иным родом деятельности. К примеру, туркмены и татары, проживающие вСеверо-Кавказском крае, пребывали на положении бесправных батраков, но «стремились все же вернуться к земледелию , по предварительным сведениям, тюркской секции Крайкома их было 10 тыс. чел.» (Государственный архив Ростовской области).

Жизнь кочевника в 1920-е гг. во многом определяли родовая знать и религия. Степняки-кочевники отличались высокой степенью религиозности. Буддийские и мусульманские священнослужители активно участвовали в общественной и личной жизни верующих, их позиции были очень сильны в кочевом обществе. В это время в Калмыцкой автономной области буддизм, безусловно, не сдавал свои позиции. Многие из духовных деятелей получили хорошее образование в буддийских монастырях Тибета. Нередко, проводя религиозные обряды или встречаясь с верующими, священнослужители, оперируя сложнейшими философскими категориями, могли убедить верующих силой своих молитв и слов в необходимости поддержки тех или иных мероприятий власти, или, наоборот, в оказании им протестного противодействия в разных формах. Еще большему воздействию «фанатично настроенного мусульманского духовенства», по мнению властей, были подвержены ногайцы и туркмены, для которых ислам являлся мощной «политической силой в кочевьях». В качестве наглядного примера сильнейшего влияния шариатских норм на ногайское общество можно привести следующий факт: на проходившей в 1921 г. мусульманской беспартийной конференции ногайцы просили разъяснений по поводу возможности использования норм шариата в решении бракоразводных и имущественных процессов. Ногайское духовенство в большинстве своем отличалось стойким неприятием советской власти. В 1929 г. власти Дагестана обвинили служителей культа в причастности к контрреволюционной организации, якобы существующей в Ногайской степи. В результате репрессий бесследно исчезли десятки служителей культа и их последователей.

Туркмены традиционно не относились к числу ревностных мусульман, в их духовной культуре значительное место занимали народные обычаи и традиции. Тем не менее в указанные годы в туркменском обществе влияние мусульманского духовенства было значимым и авторитетным, однако по отношению к советской власти их действия не носили столь радикальный характер.

В начальный период советской власти партийные и государственные органы не стремились к форсированному включению кочевых регионов Юга России в общее политико-правовое поле страны. Государственная политика по отношению к номадам строилась на приоритете постепенного интегрирования их в русло выстроенной советской концепции. Во всяком случае, так было в первой половине 1920-х гг., когда еще до известной степени сохранялся самобытный образ жизни кочевников, заведенный ими традиционный хозяйственно-экономический порядок. В то время Советы были провозглашены на территории кочевых народов, но они еще не играли заметной роли в жизни общества. Потому, как отметил исследователь Ф. Синицын, значительная часть населения, в особенности откочевывавшего на летние пастбища, «находилась в атмосфере безвластия, проявляла политический абсентеизм», выражавшийся, по мнению исследователя, в апатичном отношении к избирательной системе: «с самого дня выборов не созывались заседания сельсоветов», «избиратели не приходят на выборы»и т.д. В том, что именно подобным пассивным образом относились кочевники к общественно-политической жизни страны, региона, основная вина, скорее всего, лежит не на населении, а на самих властях. Проявления «политического абсентеизма» кочевников можно связать с тем, что многие управленцы на местах, в том числе члены ВКП (б), «были мало образованы и едва знали русский язык, а советский аппарат был «слаб и беспомощен». Наглядным примером низкого организационного уровня властей, не сумевших добиться хотя бы пятидесятипроцентной явки, являются выборы в Советы в 1926/27 г.—всего 23 % . Невысокий процент голосовавших на данных выборах обусловлен, на наш взгляд, в том числе исторически сложившимся менталитетом калмыков-кочевников, не привыкших участвовать в принятии общественно значимых решений, которые за них обычно принимала родовая знать.Калмыцкие властные структуры того времени еще не научились фальсифицировать итоги выборов в органы власти, как будут нагло и беззастенчиво делать позже на всех стадиях развития советского социалистического государства.

Однако так называемая «извечная» пассивность кочевого населения проявлялась не во всех сферах жизни, в частности, социально-экономической. Острое недовольство кочевников Юга России вызывала, например, налоговая политика советского государства, выразившееся как в прямых протестах, так и во всевозможных попытках ухода от налогообложения. В плане сокрытия налогов у кочевников в те годы было определенное преимущество, так как «в кочевом состоянии легче укрыть те или иные объекты обложения, в любой горе, в любом ущелье легко ускользнуть от глаза финорганов» (Государственный архив Российской Федерации). Тем не менее государство различными методами, в том числе репрессивными, стремилось получить соответствующие налоги от населения. Главным образом налоговая политика как система мер и составная часть финансовой политики советского государства была направлена на ограничение доходов частного капитала и уже к концу 1920-х гг. привела к окончательному свертыванию нэпа. В целом, экономические преобразования в советской деревне, проводившиеся в основном путем налоговых репрессий ивсевозможных реквизиций сельхозпродукции, имели определяющее значение в изменении социальной структуры кочевого общества Юга России. К примеру, к концу 1920-х в КАО заметно выросла доля кооперированного крестьянства, и уменьшилось число крестьян-единоличников. В автономии наметился некоторый рост численности служащих в связи с переводом столицы области в г. Элисту, а также укреплением улусных и аймачных органов власти.

Калмыцкая автономная область относилась к аридной дискомфортной территории с суровыми естественными условиями, малопригодными для жизни населения. Причину трудности ведения земледелия исследователь Нижне–Волжского края П. Богданов видел в сложных природно-климатических условиях большей части территории Калмыкии и справедливо в 1928 г. отмечал: «Песчаная степь совершенно безводная…для распашек совершенно непригодна, так как распашки обращаются в сыпучие пески, пока опять не закрепятся растительным покровом. Не пригодна для распашек и глинистая степь вследствие тяжелого состава глинистых почв. К этому нужно добавить, что малый процент гумуса делает почвы неплодородными». Советское правительство в условиях трудности занятия земледелием проявляло особую заинтересованность в дальнейшем развитии скотоводства в Калмыкии, переживавшего сильнейший кризис. В 1920 г. поголовье калмыцкого скота по сравнению с 1914 г. заметно поредело в связи с военными реквизициями на нужды царской армии в первую мировую войну, Красной и Белой армий в гражданскую войну, а также из-за сложных природно-климатических условий территории региона. В автономной области к концу 1920 г. осталось: крупного рогатого скота — 48 492 гол., овец и коз — 69 257 гол., лошадей — 4 552 гол., верблюдов — 3 661 гол. Позитивную роль в возрождении животноводства области сыграл вышедший в самый разгар гражданской войны важнейший декрет «Об охране и восстановлении калмыцкого животноводства», предписывавший «выработать план и практические мероприятия восстановления калмыцкого животноводства» . В восстановительный период правительство страны поставило перед руководством Калмыкии задачу ускоренного развития на территории не только скотоводства, но и земледелия. Трудно сказать, была ли такая острая необходимость в принятии решения по развитию земледелия в засушливой, сложной по природным условиям территории. Вполне закономерно, когда подобные задачи ставятся перед регионами, где подходящий климат и почва, где крестьянское население имело многовековой опыт хлебопашества, богатую агрокультуру. Однако директивные указания советского государства в плане промышленного развития земледелия касались кроме калмыков других кочевых и полукочевых народов, в прошлом практически не занимавшихся растениеводством — ногайцев, казахов и др.

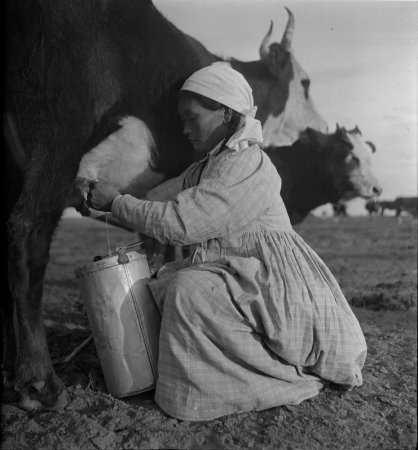

Сегодня для нас очевидны мотивы принятия правительственного решения по ускоренному внедрению земледельческих сельхозкультур в кочевых территориях. Оно было вызвано рядом актуальных взаимосвязанных и взаимообусловленных внутригосударственных факторов, прежде всего, повсеместной нехваткой хлеба. Основополагающая причина хлебного дефицита – значительное сокращение посевных площадей в стране (в 1920 г. на 40 % по сравнению с 1913 г.) и в связи с этим резкое падение валового сбора зерна. Руководители советского государства опасались так называемых «голодных бунтов», прокатывающихся в разных регионах страны массовых протестных акций, грозивших низвержению советской власти. Весной 1921 г., по подсчетам некоторых историков, в антисоветские выступления по стране было вовлечено около 200 тыс. чел. Властные структуры в Центре в условиях массового недовольства населения сложившимся бедственным положением в стране хотели любыми путями разрешить «хлебную проблему» в государстве и быстрейшим образом накормить миллионы голодных людей. К тому же хлеб нужен был не только для обеспечения пропитания населения, но и для получения за счет продажи зерна за границу необходимой валюты для восстановления промышленности, реанимации слабой и разлаженной экономики страны. Вот именно по этим, безусловно, веским причинам, как нам представляется, к производству столь нужного для населения и государства продукта, как хлеб, власти СССР решили привлечь даже ранее не производившие или мало производившие зерновые культуры районы страны, к каковым в первую очередь относились регионы с кочевым населением. Однако привить скороспешно навыки земледельческого труда кочевникам было непросто и сложно в силу ряда причин. Так, в таких специфичных кочевых регионах, как Калмыцкая автономная область, ногайские районы, Туркменский и Ачикулакский районы в Дагестане серьезным препятствием широкому и быстрому внедрению земледелия стали социально-психологические, хозяйственно-экономические и природно-климатические факторы. Дело в том, что кочевое население — калмыки, ногайцы и туркмены — занималось в основном скотоводством и практически не имело собственного опыта хлебопашества. Также своеобразной «помехой» массовому внедрению земледелия в указанных регионах являлось то, что в начале и даже в конце 1920-х гг. коренное население в большинстве своем еще вело традиционный кочевой образ жизни, а плотное занятие хлебопашеством, как мы знаем, предполагает оседлость и известную концентрацию производительных сил в одном месте. К примеру, скотовод–калмык с его перманентной мобильностью активно перемещался вместе со своим скотом по местности и продолжал упорно заниматься хозяйственной деятельностью кочевым образом. Советская власть выказала стремление решительно изменить жизнь степняков в лучшую сторону путем повсеместного оседания вчерашних кочевников, интенсивного развития мелиорации и земледелия. Однако, как свидетельствуют архивные документы, в первые послереволюционные годы массовой трансформации скотоводов в земледельцы и оседлых жителей не произошло.

Кочевые народы Юга России – калмыки, ногайцы, туркмены — в 1920-е гг. различались между собой по многим признакам: правовым, религиозным, языковым, культурным и хозяйственным, в особенности по уровню социально-экономического развития, что накладывало особый отпечаток на формирование и реализацию национальной политики в регионах их проживания.

Екатерина Бадмаева, директор Международного научно-исследовательского центра Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова,

доктор исторических наук

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.