Уникальные рукописи в фонде архива

Национальный архив Республики Калмыкия является единственным государственным архивом республики с богатейшей базой источников по истории нашей республики, которые охватывают период с 1713 года по настоящее время.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что есть архивные документы и более раннего времени – например, середины XVII века. Поводом к такому утверждению служит монгольская рукопись «Мани-кабум», обнаруженная при сплошной проверке наличия дел архивных фондов.

О том, что представляет собой эта рукопись и какие еще ценные документы хранятся в фонде Национального архива, нам рассказала начальник отдела по делам архивов аппарата Правительства Республики Калмыкия Эльза Илюмжинова.

– Расскажите для начала нашим читателям, что такое «Мани-кабум».

– «Мани-кабум» (тиб. Ma ni bka’ ‘bum), или «Собрание изречений о мани», – это сборник текстов, посвященных культу бодхисаттвы Авалокитешвары и приписываемых тибетскому царю древней династии Сонгцэн-гампо (VII век). Исследователь-востоковед Е. Кантор отмечает, что «Мани-кабум» относится к тибетской традиции «терма» (тиб. gter ma), т.е. скрытым текстам, которые извлекались из тайных хранилищ. Согласно традиции, большинство из них было скрыто великим индийским наставником Падмасамбхавой.

«Мани-кабум» трижды переводился на монгольский язык. Впервые был переведен после того, как в 1578 году в Куку-норе состоялась встреча Далай-ламы III с монгольским Алтан-ханом. Выполнен был этот перевод в 1593 году чахарскими переводчиками Манджушри Дархан-ламой и Цогту Мерген Убаши. Известно всего о двух сохранившихся рукописях этого перевода. Одна из них хранится в рукописном фонде Института восточных рукописей Российской академии наук, вторая – в частном собрании в Монголии.

Второй перевод сборника «Мани-кабум» на монгольский язык был выполнен в 1608 году известным переводчиком Ширегету Гуши Цорджи и Сакья Дондуб гуши. Единственный известный экземпляр рукописи этого перевода хранится в музее-квартире академика Ц. Дамдинсурэна в Улан-Баторе.

Третий перевод принадлежит великому ойратскому просветителю Зая-Пандите (1599-1662). Известно, что он со своими учениками и последователями перевел с тибетского языка более 200 буддийских сочинений разного содержания. Перевод «Мани-кабума» был выполнен Зая-Пандитой в 1644 году, т.е. до создания им «ясного письма». В его биографии об этом написано следующее: «В то время, как [Зая-Пандита] в год обезьяны (1644) отправился к Очирту-тайджи и проводил там лето, его в свое иртышское сумэ пригласил Дархан-цорджи. ...Дархан-цорджи оказывал всяческие почести, содействовал переводу «Мани гамбум» и прочим деяниям [во] имя распространения драгоценной религии» [«Лунный свет» Раднабхадра, 1999].

Перевод Зая-Пандиты является самым распространенным переводом «Мани-кабума», а также единственным, который был издан ксилографическим способом, в то время как два других сохранились только в рукописном виде. Списки рукописей и ксилографов перевода Зая-Пандиты имеются в известных отечественных и зарубежных коллекциях монгольских текстов.

– Как попала рукопись в фонд Национального архива?

– Текст «Мани-кабума», выявленный в фондах Национального архива, представляет собой монгольскую рукопись, состоящую из 277 листов китайской двухслойной бумаги большого размера (61×23,5 см). Текст написан черными и красными чернилами. На оборотной стороне первого листа находится цветная миниатюра, с левой стороны изображен Будда Амитабха, справа – Манджушри. Между этими миниатюрами красными чернилами написана краткая формула символа буддийской веры – Прибежища в Трех драгоценностях.

Точных данных об истории поступления рукописи в фонд БУ РК «Национальный архив» нет. По некоторым предположениям, рукопись могла поступить с фондом Управления калмыцким народом Астраханской губернии. Основанием для такого предположения может послужить переплет складской книги от 1916 года, который использовался в виде твердой обложки для рукописи. Известно, что при Управлении калмыцким народом была библиотека калмыцких рукописей на «ясном письме». В 1929 году в Лейпциге была издана транслитерация текста сутры «Алтан Герел» («Сутра Золотого света»), оригинал которой хранился в этой библиотеке.

– Обнаружив такую уникальную находку, вы наверняка обратились к ученым?

– Да, конечно. Для описания рукописи в октябре 2023 года в Национальный архив была приглашена известный исследователь письменного наследия монгольских народов, научный сотрудник ИВР РАН доцент Наталья Яхонтова, принимавшая участие в работе шестого международного научного форума «Сетевое востоковедение», проходившего в Калмыцком государственном университете имени Б.Б. Городовикова. В описании рукописи также приняли участие доктор философских наук Баазр Бичеев и авторитетный исследователь памятников «ясного письма» Бадма Меняев.

После визуального осмотра и ознакомления с колофоном рукописи исследователи пришли к мнению, что текст «Мани-кабум», выявленный в Национальном архиве, является переводом Манджушри Дархан-ламы и Цогту Мерген Убаши, т.е. представляет раритетный экземпляр первого перевода. Как уже было сказано, прежде было известно всего о двух сохранившихся рукописных текстах этого перевода.

Рукопись «Мани-кабум» состоит из 12 глав. Каждая глава начинается на оборотной (verso) стороне листа. Маргинальные заглавия глав, указывающие номер главы и пагинацию, даны на левой стороне листа. Глава 1 маркирована тибетской буквы ka, глава 2 буквой kha. Остальные главы подобной маркировки не имеют. Колофон располагается на 4-м и 5-м листах последней 12-й главы. В качестве переводчиков рукописи указаны Гуши Цорджи (это одно из имен Манджушри Дархан-ламы) и Цогту Мерген Убаши.

Долгое обсуждение у приглашенных специалистов вызвал вопрос датировки рукописи. Почерк и некоторая форма написания слов как бы свидетельствуют о раннем происхождении рукописи, однако для подтверждения такого предположения необходима более тщательная работа с текстом. Толстая многослойная бумага ручной выделки, при изготовлении которой использовалась и чайная обертка (на двух листах на просвет просматриваются китайские иероглифы), и ее ветхое состояние тоже говорят о раннем происхождении рукописи. Тем не менее для подтверждения этого предположения также требуется лабораторный анализ.

Пока специалисты осторожно предположили, что монгольская рукопись «Мани-кабум», которая в настоящее время находится на государственном учете в Национальном архиве РК, может быть датирована первой половиной XVII века.

– Эльза Андреевна, что готовит Национальный архив для участников международного буддийского форума, что вы можете рассказать гостям о развитии буддизма в Калмыкии?

– Национальный архив Республики Калмыкия богат историческими источниками, освещающими историю буддизма. Это различные нормативные документы, деловая переписка, информационные документы, протокольная документация, а также молитвенники. В преддверии III международного буддийского форума сотрудниками учреждения выявлены и подготовлены для экспозиции архивные документы, отражающие историю и развитие буддизма в Калмыкии. В экспозиции, конечно же, будет представлена рукопись «Мани-кабум».

Другой очень интересный архивный документ, который будет представлен на нашей выставке, – оригинальное письмо, отправленное монахом Нгаванг Сангъе Панчен-ламе. Письмо написано на рисовой бумаге, сам текст исполнен на старокалмыцкой письменности, а приписка – на современном калмыцком языке. Для перевода архивного документа мы обратились к доктору философских наук Баазру Бичееву. На самом верху письма перевернутая надпись, транслитерация которой следующая: «К золотым лотосным стопам украшения на макушке богов, Всеведущего Панчена. Гелюнг Дордже». По всей видимости, это указание адресата на свернутом письме. В конце текста красная печать с изображением морской раковины, видимо, принадлежащая Панчен-ламе; со слов Баазра Александровича, подобная печать прежде не встречалась. По всей видимости, строки из письма представляют оригинальное письмо, отправленное монахом Нгаванг Сангье Панчен-ламе и ответ Панчен-ламы, написанный на том же письме.

Согласно традиции буддизма Панчен-лама в будущем станет царем Шамбалы, поэтому монах Нгаванг Сангье обращается с просьбой о благословении последовать за Панчен-ламой туда. Далее в документе идет приписка на современном калмыцком языке и тодо бичиг о багши Хуцаеве Ниме:«МанцинКецин, буурл җаңчубахн әңгин, шудчнр төрлә Хуцин Нимә багш 1894 җилд Төвдт күрәд Дала Ламла харһв. Дала-ламин эн бичг haшг улан тамhта»./Хуцаев Нима-багши из рода шудчинер, аймака джанджубахн Манцин Кеца в 1894 г. добрался до Тибета и получил аудиенцию у Далай-ламы. Это грамота-письмо Далай-ламы с красной печатью.

Данный документ составлен 131 год назад. В списках священнослужителей, составленных на русском языке, имя багши Хуцаева Ними не было обнаружено, однако на хранении в архиве имеются списки священнослужителей, составленные на тодо бичиг, перевод которых предстоит совершить будущим исследователям. Выявить более подробные сведения о багши Ниме Хуцаеве не удалось. Возможно, кто-то из читателей имеет сведения о багши и поделится данной информацией.

Думаю, что этот архивный документ будет представлять интерес для ученых, студентов.

Наталья ДАВАЕВА

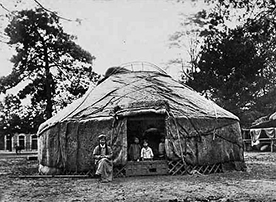

НА СНИМКАХ: научный сотрудник ИВР РАН доцент Наталья Яхонтова и калмыцкие ученые изучают рукопись «Мани-кабум»; письмо, отправленное монахом Нгаванг Сангъе Панчен-ламе

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.