Он не мог жить иначе...

Есть личности, общение с которыми оставляет след на всю жизнь. Такой личностью был Борис Андреевич Шевкиев. Как-то он сказал, мол, придет время, и ты, Николай, вспомнишь о наших встречах. И вот это время пришло… К сожалению, оно наступило, когда наш старший товарищ покинул этот мир. Вся его жизнь была связана с техникой, он долгие годы преподавал и возглавлял автодорожный техникум. И последние часы своей жизни Борис Андреевич провел за рулем автомобиля… Сегодня 49 дней, как его нет с нами.

О Борисе Шевкиеве вспоминают много интересного, но в основном из профессиональной и общественно-политической сферы его жизни. Мне бы хотелось вспомнить моменты его биографии, о которых говорят мало. Борис Шевкиев и его сверстники, рожденные в 1944-1946 гг., были связующим звеном между послевоенным и довоенным (точнее – родившимися на родной земле до 28 декабря 1943 года) поколениями. Незаметная разница, скорее черта, основанная на психологическом восприятии картины мира, разделяет эти поколения – рожденных до и после 28 декабря. На вопрос, почему именно эти годы выделены мной, ответ такой: с ребятами 1947 года рождения учился в одном классе, а позже и в университете. Таким образом, мы, оказывается, сверстники. А те так и оставались для нас старшими по возрасту, опыту жизни.

Старшие по возрасту вспоминали Бориса в разговорах. Им, рожденным в 1920-е годы, не довелось получить специальное образование: ушли на войну, оказались в депортации. А молодое поколение, не столь многочисленное, вернувшееся в республику, училось в высших учебных заведениях в других городах. Они знали друг друга, гордились, когда кто-то из знакомых работал преподавателем в педагогическом или медицинском училище.

А потом открыли политехникум. Вот в те годы еще студентом филфака я и услышал имя Бориса Шевкиева. О нем сообщил Владимир Чонаев, мой родственник, окончивший московский вуз и работавший в Элисте инженером-энергетиком. Владимир Такаевич (сорокового года рождения) был на шесть лет старше Бориса и с гордостью в кругу своих товарищей сообщал, что в политехникуме преподает парень из Улан-Хола. Борис Андреевич был связующим звеном между этими двумя интеллектуальными потоками.

Познакомились мы с Борисом Андреевичем в 1980-х годах. В конце 80-х – начале 90-х, когда возник интерес к истории народа, стали стихийно возникать инициативные группы по возрождению исторической памяти. Одной из первых в городе организовалась такая группа из уроженцев Уланхольского улуса, известного в истории как Эркетеневский. Застрельщиком проводимых мероприятий был вернувшийся из Москвы Василий Церенов. Наши встречи – организационные, культурные – проходили в кукольном театре, которым руководил Тимофей Алексеев, или в автомобильно-дорожном техникуме, в котором директором работал Борис Шевкиев. Они оба совместно с руководителями городских хозяйств, появившимися к тому времени частными предпринимателями помогали транспортом для поездок в район. В районе, где в то время руководителем был Владимир Чумудов, также возникла инициативная группа подвижников, на которую легли многие вопросы по реализации интересных задумок того времени.

Позже наши встречи стали нечастыми. Но одно оставалось неизменным: Борис Андреевич жил делами и заботами своего техникума. Помнится, как-то, узнав, что он после командировки в Москву заболел, мы навестили его дома. Он лежал с температурой. Долго беспокоить его было нельзя, но он успел рассказать, как выступил ансамбль техникума «Хадрис» на коллегии министерства. Народный коллектив произвел настоящий фурор, познакомив не только москвичей, но и его коллег из средних специальных учебных заведений, подведомственных автомобильно-дорожному министерству, приехавших из других регионов.

В 2009 году Борис Андреевич предложил мне принять участие в издании книги, посвященной 45-летию техникума. В процессе работы директор не уставал напоминать, что в издании должны быть упомянуты все преподаватели, тем или иным образом внесшие свой вклад в становление и развитие учебного заведения.

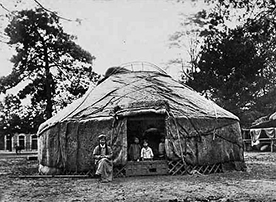

Вспоминаются некоторые рассказы Бориса Андреевича. Например, он проиллюстрировал то, о чем писали в своих книгах русские миссионеры. Я.П. Дуброва писал о калмыках Большедербетовского улуса, что безвинный может взять вину за родственника и понести наказание. Такое случалось, когда правонарушитель был человеком в возрасте, многодетным, больным и т.п. Борис рассказал о случае, который произошел около ста лет назад в одном из хотонов Уланхольского улуса. В кибитке мужчины играли в карты. Ближе к утру один из игроков ушел. А на следующий день из района приехала милиция: у хозяев пропала овца. Вора нашли, им оказался ушедший раньше всех игрок. На допросе он указал на одного человека как своего сообщника. Когда второго взяли и привели на очную ставку, он с возмущением обратился к укравшему овцу. Тот невозмутимо ответил (в переводе на русский язык это звучит так): «Что ты боишься? Много не дадут, отсидим дватри года да выйдем. Я уже пожилой, не знаю русского, дальше хотона не ездил. Ты молодой, по-русски говоришь, побывал в Астрахани. Будешь мне поводырем!» Вот так сохранились особенности народной ментальности в жизни кочевников. Борис Шевкиев успел захватить стариков, живших и до революции, послушать их рассказы о житье-бытье.

Борис Андреевич любил песню Булата Окуджавы «Виноградная косточка». Он неплохо играл на гитаре, и песня звучала в его исполнении проникновенно. Но нечасто он обращался к гитаре, для этого нужна была особая, доверительная обстановка. Помнится, впервые я услышал ее 20 лет назад на юбилее Василия Церенова. Затем – в поезде Памяти в Новосибирске, когда мы с Геннадием Микуляевым на железнодорожном вокзале провожали его в Москву, куда Борис Андреевич уезжал по делам техникума. Постояли-поговорили, время еще оставалось до отхода микроавтобуса, отъезжавшего в аэропорт Толмачево. Я вспомнил, как здесь сошел с воинского эшелона, возвращаясь с демобилизованными однополчанами с Дальнего Востока, чтобы лететь дальше домой на самолете. Эшелон шел долго. А до Котельниково Волгоградской области, станции нашей высадки, было ехать еще и ехать. И в третий раз песню «Виноградная косточка» Борис Андреевич спел, когда мы с Виталием Гаряевым, работавшим главным санитарным врачом в Черноземельском районе, зашли к нему в техникум в начале 2010-х годов.

И сегодня слова этой песни звучат как реквием:

Виноградную косточку в теплую землю зарою,

И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,

И друзей созову, на любовь свое сердце настрою…

А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Слова песни – словно обращение к близким, будто Борис Андреевич Шевкиев вступает в диалог, понимая предназначение своей судьбы:

Cобирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье.

Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,

Царь небесный пошлет мне прощение за пригрешенья…

А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Он не мог жить иначе на этой вечной земле.

Николай МАНДЖИЕВ, писатель, публицист

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.